Nevica troppo poco, le riserve idriche si assottigliano: la pianura inizia già a preoccuparsi

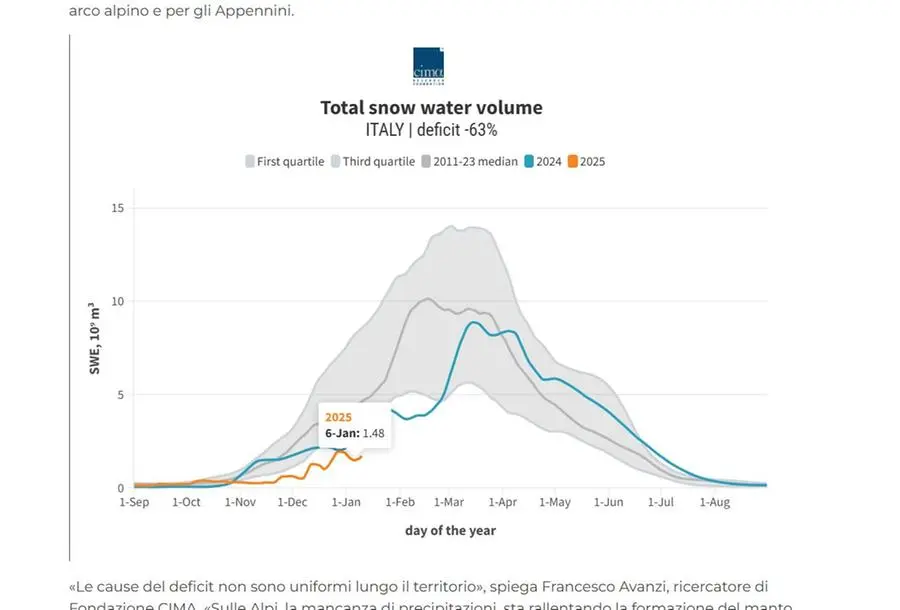

Il deficit arriva al 63 percento rispetto alle medie storiche 2011-2023. Le categorie: subito un piano nazionale degli invasi. Innalzati i contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per il risparmio d’acqua a scopi irrigui

«Sulle Alpi, la mancanza di precipitazioni, sta rallentando la formazione del manto nevoso, nonostante temperature relativamente fresche. Sulle zone Appenniniche, invece, le piogge sono state più abbondanti, ma sono state vanificate da temperature più alte della media, portando la neve a fondere rapidamente».

Il virgolettato sopra è di Francesco Avanzi, ricercatore di Fondazione CIMA. Ed è contenuto in questo report secondo il quale a gennaio c’è stato “un deficit significativo a livello nazionale rispetto al quadro generale dell’equivalente idrico nivale”, ossia della neve che si fa acqua.

Cosa significa in concreto?

L’accumulo di neve è ben al di sotto delle medie stagionali, con ripercussioni dirette sulla disponibilità idrica dei bacini fluviali

C’è un termine tecnico da tenere presente per inquadrare la situazione ed è SWE, acronimo inglese che sta per “Snow Water Equivalent”. In italiano si chiama equivalente idrico nivale ed è una misura che rappresenta la quantità di acqua derivabile dalla neve, qualora venisse completamente fusa.

Come si calcola interessa poco il lettore generalista ma non si sa mai: «Si calcola moltiplicando lo spessore del manto nevoso per la sua densità e si esprime in millimetri d’acqua equivalente, oppure in kg/m2. Per esempio, un SWE di 100 mm indica che la fusione di quella quantità di neve risulterebbe in 100 kg (o 100 litri) d’acqua ogni m2. Monitorare lo SWE consente di prevedere il contributo della neve alla fusione primaverile, stimare le riserve idriche disponibili per i mesi più caldi e prevenire potenziali fenomeni di piena nei corsi d’acqua. È anche uno strumento essenziale per la gestione sostenibile dell’acqua nelle regioni montane, dove la neve rappresenta una riserva fondamentale».

Ecco, il passaggio chiave è questo: la neve come riserva fondamentale. In questo speciale interattivo potete vedere la situazione, tutt’altro che rassicurante.

Rispetto al Nord Est, il record negativo dell’equivalente idrico nevale è della provincia di Belluno che a dicembre 2024 era a -91,78 percento contro un -55.58 percento di Pordenone, un -73,22 percento di Bolzano, un -69,15 percento di Trento, un -61.98 percento di Udine.

Avanzi parla di una stagione con il freno a mano tirato, per ora: «Nel cuore delle Alpi, dicembre ha registrato ancora una scarsa quantità di neve, con i principali bacini fluviali, come il Po e l’Adige, significativamente sotto la media. In particolare, entrambi i bacini hanno accumulato circa un terzo della neve attesa entro i primi di gennaio, con un incremento lento e insufficiente rispetto agli anni passati».

Questa “stagione al rallentatore” è il risultato di un inverno iniziato tardi, con un accumulo di neve che fin da novembre è rimasto sotto la media stagionale. Questo trend riflette la mancanza di eventi nevosi significativi nonostante temperature un po’ più basse rispetto agli ultimissimi anni.

L’importanza delle Alpi come “serbatoi d’acqua naturale” per l’Italia – spiega Avanzi – non può essere sottovalutata. Contributi idrici ridotti dai bacini alpini influenzano direttamente la disponibilità d’acqua per uso agricolo, civile e industriale, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. I dati storici dimostrano che un inverno povero di neve si traduce spesso in una ridotta portata dei fiumi durante i mesi estivi, aumentando il rischio di siccità.

L’agricoltura è già preoccupata

«Con i periodi di siccità destinati a diventare sempre più lunghi, intensi ed estesi è urgente realizzare un piano nazionale sugli invasi per garantire acqua a imprese e cittadini dopo un 2024 che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici ha visto danni per 9 miliardi all’agricoltura italiana» è l’appello lanciato da Coldiretti in occasione della pubblicazione dello studio sulla rivista Science secondo il quale i lunghi periodi di assenza di precipitazioni hanno colpito quasi tutti i continenti e sono diventati sempre più comuni, con il territorio globale interessato che aumenta di circa 50mila chilometri quadrati all'anno. Un fenomeno che trova peraltro conferma per l’Italia dal dato sulle temperature che, secondo Isac Cnr, hanno visto il 2024 come il più caldo di sempre, con 1,35° in più rispetto alla media storica, con punte di 1,44 gradi al Centro e al Sud.

“Sono dati che preoccupano, anche alla luce delle esperienze passate – sottolinea Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto -. Nell’estate 2022 abbiamo vissuto una grave crisi idrica, con importanti perdite di produzione e lo stato d’emergenza deliberato dal governo per cinque regioni, tra cui il Veneto, a fronte delle precipitazioni scarsissime dei primi sei mesi dell’anno. Nel 2023 ci siamo trovati, invece, già in marzo a fare i conti con una piovosità ridotta ai minimi termini, tanto che il governatore veneto Luca Zaia espresse la necessità di ricorrere ad un razionamento dell’acqua a fronte di una siccità perdurante. Quest’anno ci troviamo di fronte ad un inverno record per temperature alte, se pensiamo ai 17 gradi toccati nei giorni scorsi, tanto da venir paragonato a quello del 1979 che fece registrare valori anomali. Ci auguriamo che a febbraio torni il freddo, assieme alla pioggia, riequilibrando lo stato di deficit sia per ripristinare le scorte idriche, sia per garantire le ore di freddo necessarie alle piante da frutto prima della ripresa vegetativa. Una fase importantissima per il ciclo produttivo”.

Confagricoltura Veneto invita ad accelerare sui progetti di razionalizzazione e risparmio idrico e soprattutto sui bacini d’acqua: “Deve esserci uno sforzo collettivo per evitare gli sprechi, e questo significa anche mettere in cantiere opere per efficientare le canalizzazioni d’acqua, che oggi palesano importanti dispersioni idriche – rimarca Giustiniani -. In secondo luogo, vanno realizzati gli invasi di cui si parla da tempo, cioè bacini di stoccaggio con cui trattenere l’acqua nei periodi di pioggia. Ben vengano anche gli impianti di desalinizzazione dell’acqua del mare, che possono consentire di avere a disposizione risorse idriche importanti”.

«Sempre più urgente realizzare una rete di invasi naturali per captare le acque meteoriche e consentire l’irrigazione anche nelle zone sprovviste, visto anche il piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede investimenti in infrastrutture per l’approvvigionamento idrico per prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico» conferma il presidente della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, Martin Figelj, che aggiunge: «Sono passati anni dalla presentazione del progetto di Coldiretti per la realizzazione dei bacini di accumulo, che avrebbero garantito acqua a famiglie e imprese e prodotto energia pulita. Una rete di invasi per catturare l’acqua quando cade e distribuirla quando non c’è deve essere una priorità per il Paese»

«I numeri presentati in queste ore dalla fondazione CIMA accendono più di qualche segnale d’allarme sulla disponibilità idrica nei prossimi mesi» dice il presidente di ANBI Veneto Francesco Cazzaro. Sul bacino dell’Adige, che interessa buona parte del Veneto, il dato si attesta su -61%, stesso dato sul bacino del Po.

«Le nevicate più importanti per la formazione dei depositi nivali sono quelle che si verificano nel tardo autunno. Attraverso un processo ripetuto di fusione e solidificazione derivante dalle variazioni di temperatura queste nevi riescono, infatti, a consolidarsi in uno strato di ghiaccio che si scioglie più lentamente contribuendo alle portate dei fiumi anche in primavera inoltrata. Le nevicate di gennaio e febbraio sono meno utili perché il manto nevoso che ne deriva ha difficoltà a compattarsi. Queste nevi sono destinate a sciogliersi molto velocemente con il primo aumento di temperature. Il patrimonio di acqua dolce che defluisce a mare prima ancora dell’avvio della stagione irrigua ci ricorda ancora una volta l’importanza di dotare i territori di opere in grado di invasare la risorsa per riutilizzarla nei periodi di bisogno».

La posizione delle Regioni

La Regione Friuli Venezia Giulia innalzerà i limiti massimi di contributi ammissibili per la realizzazione, su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari a un ettaro, di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per colture a pieno campo e per i frutteti. Un intervento che si pone tra le azioni volte a ridurre il consumo della risorsa idrica a fini agricoli, favorendo l'impiego di tecniche colturali efficaci sia sotto il profilo produttivo che ambientale. Questo ha comunicato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, spiegando i contenuti della delibera approvata dalla Giunta, che definisce i limiti di spesa, per il 2025, a seconda delle caratteristiche tecniche dei sistemi utilizzati e della loro estensione.

Per gli appezzamenti fino a 5 ettari sarà possibile richiedere contributi fino a 6.000 euro all'ettaro per l'installazione di impianti con ala gocciolante superficiale monostagionale, mentre il tetto sale a 10.000 euro all'ettaro per quelli di subirrigazione multistagionali e di irrigazione superficiale non monostagionali. Gli incrementi del contributo concedibile rispetto al 2024 ammontano, rispettivamente, a 2.000, 1.500 e 3.500 euro.

Per gli appezzamenti con estensione superiore a 5 ettari, la spesa ammissibile passa da 2.500 a 4.000 euro all'ettaro per i sistemi superficiali monostagionali, da 5.500 a 7.000 euro all'ettaro per quelli di subirrigazione multistagionali e da 4.000 a 6.000 euro all'ettaro per quelli superficiali non monostagionali.

La delibera stabilisce, inoltre, che ogni impianto debba essere obbligatoriamente dotato di conta-litri, nonché delle eventuali ulteriori dotazioni tecniche essenziali al corretto funzionamento, come richieste dai Consorzi di bonifica, qualora questi siano i soggetti fornitori dell'acqua irrigua. Il costo massimo ammissibile per l'acquisto di rotoloni con barre nebulizzatrici a bassa pressione è pari a 41.500 euro.

L’Osservatorio di Fieragricola Tech

Non si tratta solo di usare i droni in agricoltura, né di discutere di agrofotovoltaico. L’agricoltura alla sfida della crisi climatica deve ripensare se stessa. A Fieragricola Tech, rassegna di Veronafiere, si è discusso anche… dei robot a noleggio e dell’opportunità di creare società in grado di offrire servizi specializzati nel campo della robotica.

A Verona si è parlato delle tendenze del momento: digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution.

«Se non è così immediato tracciare un identikit dell’azienda agricola che ad oggi introduce sui propri terreni o in serra dei robot agricoli, perché variano sia le dimensioni aziendali («sono interessate tanto le piccole quanto le medie e grandi aziende, varia solamente il numero di robot impiegati», spiega Savio Landonio, presidente e fondatore di Arvatec.

L’agricoltura digitale e robotizzata, dunque, sta vivendo una nuova fase, dove la possibilità di utilizzare e sperimentare per alcuni mesi – di solito per l’intero ciclo colturale, dalla semina alla raccolta, passando per sarchiatura e diserbo – sta prendendo piede, a discapito dell’acquisto immediato, di solito appannaggio di grandi realtà aziendali, non ultime le cooperative che lo affidano ai propri soci.

Un mercato in evoluzione, che potrebbe registrare nei prossimi anni un’accelerazione per tre motivi, in particolare:

- una carenza di manodopera specializzata;

- risposte efficace in ambito di sicurezza sul lavoro;

- esigenze di razionalizzazione dei costi nelle imprese agricole.

A confermare il quadro dinamico della robotica per l’agricoltura è anche Marco Sozzi, ricercatore in Meccanica Agraria al dipartimento Tesaf dell'Università di Padova: «Abbiamo mappato circa 160 modelli di robot agricoli, ma in realtà tutte le aziende che orbitano intorno alla robotica agricola sono fino a 350, con una versatilità di operazioni molto ampie, dalla semplice possibilità di portare gli attrezzi fino alle più diverse operazioni colturali, dalla semina alla sarchiatura, dalla raccolta fino ad operazioni particolari, come ad esempio l’impollinazione coadiuvata da processi automatizzati».

E se arrivassero le Big Tech?

«L’ingresso nel settore della Big Tech come Google, Amazon e altri player di rilevanza mondiale potrebbe accelerare la diffusione dell’innovazione digitale e superare i problemi di frammentazione e di interoperabilità, cioè di condivisione e comunicazione di informazioni che vengono raccolti in agricoltura e lungo la catena di approvvigionamento. Non sappiamo se e quando si affacceranno al sistema agroalimentare, ma l’impatto sarà dirompente» dice il professor Gianluca Brunori, ordinario di Economia Agraria all’Università di Pisa e coordinatore del Comitato consultivo sulla digitalizzazione in agricoltura, sempre a Fieragricola Tech.

«Quello dei dati in agricoltura è un mercato in crescita con potenzialità molto interessanti per tutta la filiera agroalimentare - ha specificato Brunori, in un dialogo con Ivano Valmori, ceo di Image line, e Andrea Cruciani, ceo di Agricolus -. La sfida per l’agricoltura è quella di garantire la proprietà e la condivisione dei dati, il loro utilizzo lungo la catena di approvvigionamento, superando le difficoltà di interoperabilità fra strumenti di rilevazione e raccolta, ma anche i rischi di cyber-attacchi, per i quali è necessario prevedere risorse specifiche per garantire la sicurezza».

Il digitale in agricoltura vale 10 miliardi a livello mondiale, in crescita costante e con la prospettiva di raggiungere a livello mondiale i 30 miliardi nel 2027. Fra i driver che invitano le imprese agricole ad investire nel digitale la sostenibilità economica e ambientale, l’esigenza di fronteggiare in Europa e Nord America la carenza di manodopera specializzata, la possibilità di ridurre gli input e migliorare gli interventi in agricoltura e la tracciabilità grazie al ruolo dei dati raccolti in campo.

Riproduzione riservata © il Nord Est