Boscaini: «I nostri investimenti per superare le criticità che vive l’Amarone»

Sandro Boscaini racconta il progetto Monteleone21, la “porta della Valpolicella” di Masi Agricola

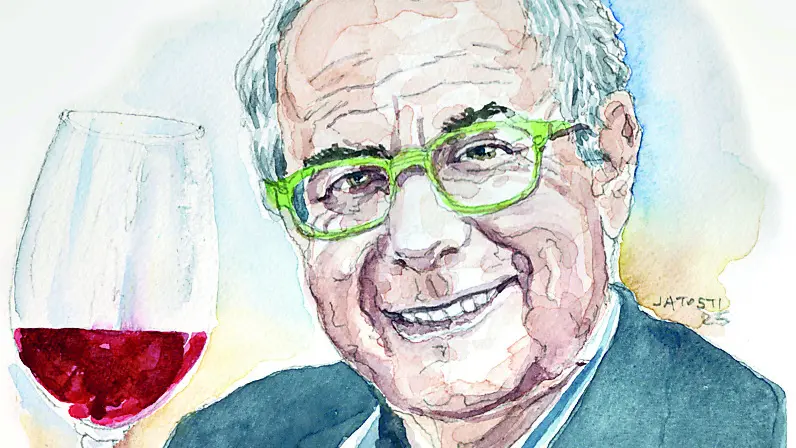

Ancora una stagione e, a fine giugno, Masi Agricola festeggerà dieci anni di quotazione in Borsa. La cantina affonda le radici in oltre 250 anni di tradizione e Sandro Boscaini, classe 1938, che per gli investitori è il presidente con deleghe ma che Oltreoceano è più conosciuto come Mister Amarone, titolo della biografia scritta nel 2018 da Kate Singleton, rivendica per Masi il primato di essere stata non soltanto «la prima vera cantina con tenute agricole» a quotarsi a Piazza Affari, ma anche l’unica: «Dico vera perché per noi è essenziale il fatto di lavorare nei nostri vigneti. Se l’uva la compri dai coltivatori, puntando invece su marchio e distribuzione, magari puoi espanderti più facilmente, ma fai un mestiere diverso». Fatta questa premessa, il giudizio che Boscaini dà dell’esperienza in Borsa riflette un po’ le quotazioni in questo primo decennio, una prima metà più sofferta e poi via via in miglioramento, come un vino rosso che richiede tempo per maturare: «Non sono pentito di aver scelto la quotazione né posso dire di essere esaltato da com’è andata», racconta nel suo ufficio nella tenuta Masi a Gargagnago in Valpolicella, accanto alla quale procedono i lavori per ultimare il progetto Monteleone21, nuovo biglietto da visita dell’azienda.

Partiamo dai lati positivi della quotazione, presidente.

«Ha permesso a molte persone di capire chi siamo e come lavoriamo, di vedere che cosa c’è dietro un marchio. Siamo diventati un libro aperto. Fin dall’inizio, poi, ci ha dato grande visibilità».

Cosa ha funzionato meno?

«Il fatto che i tempi di un produttore come noi non combacino sempre con quelli del mercato. Avere le risorse per fare acquisizioni non necessariamente ti aiuta a farne di buone, e magari ti induce a crescere senza strategia. Come diceva mio padre, fare il vino è prendere i valori della terra e portarli nella bottiglia».

Il vino non ha i tempi della finanza?

«Ha tempi molto lunghi. Da quando progetti un vigneto a quando arrivi a imbottigliare passano sette anni per un bianco e dieci per un rosso, e poi la prima annata difficilmente sarà di grande qualità. Se gli investitori ti danno i soldi per crescere e si aspettano un ritorno nel breve, finisci per comprare aziende in difficoltà o che non hanno un marchio».

Dando tempo al tempo, lei è considerato un grande innovatore. Un nome che oggi usano tutti, il “ripasso”, l’avete inventato in Masi.

«Negli anni ‘60 mio padre aveva capito che per competere con quello che all’estero era allora il principe dei vini italiani, il Chianti Classico, e con altri vini di successo internazionale, occorreva qualcosa di più del Valpolicella. Così abbiamo iniziato a produrre il Campofiorin Ripasso rifermentando il vino delle nostre uve sulle vinacce esauste dell’Amarone. Quando sono diventato presidente di Masi, nel 1978, il mondo stava cambiando e stava crescendo un pubblico di consumatori in grado di spendere qualcosa in più, per cercare maggiore qualità e autenticità. Da qui la decisione di aggiornare il nostro Campofiorin usando uve semiappassite invece delle vinacce per rifermentare il vino rosso. Fu un successo clamoroso e non mancarono le copie che usavano il nostro stesso marchio o termini che lo evocavano».

Per cui cosa avete fatto?

«Non me la sentivo di litigare con gli altri produttori, oltretutto anche amici. Nel 2006 abbiamo ceduto alla Camera di Commercio di Verona il termine “ripasso”. Il Campofiorin aveva già acquisito forza e riconoscibilità. Oggi è uno dei vini italiani più amati, presente in oltre 140 Paesi nel mondo».

Anche oggi serve innovare, visto che il vino sta attraversando non poche difficoltà.

«È in atto un grande ripensamento. Nei Paesi produttori i consumi sono in recessione, mentre si espandono in Paesi nuovi. Il consumatore è bersagliato da messaggi allarmistici su alcool e salute e non pensa che, al contrario, il vino ha accompagnato l’umanità dai tempi di Noè ed è parte fondamentale della dieta mediterranea».

Come si affrontano questi cambiamenti?

«Non credo che si tratti di tendenze definitive ma che, in parte, c’entrino ancora gli effetti del post pandemia. E poi ci sono nuove opportunità. Per alcuni il consumo ha una natura edonistica, di piacere, e allora devi dare un prodotto eccellente. Poi c’è chi lo vive come espressione del territorio, e cerca autenticità. Se vuoi raccontare Verona in Cina, non potendo portare l’Arena, lo fai con una bottiglia di Amarone».

Per questo il progetto Monteleone21, che sta nascendo proprio qui accanto?

«Ne vogliamo fare la porta della Valpolicella, un territorio unico. Se ci pensa, le uve da cui nasce l’Amarone - Corvina, Rondinella, Molinara, più l’Oseleta nella versione Riserva del nostro Costasera - danno questi risultati solo qui, in un’area di appena 50 chilometri di ampiezza e 30 di profondità. Plinio il Vecchio diceva che le uve di Verona sono talmente innamorate della propria terra che, se le impianti altrove, la vite piange e non dà buoni frutti. Ecco, Monteleone21 sarà una cantina aperta, la porta su questo territorio unico, vicino al Garda e a pochi chilometri da Verona, una zona che attrae ogni anno oltre 20 milioni di turisti. Nel centro polifunzionale organizzeremo eventi culturali, arte, musica, teatro, esperienze enogastronomiche, sessioni di degustazione tecniche e opportunità di acquisto».

Sarà un nuovo sviluppo delle Masi Wine Experience?

«Esatto. Le iniziative che abbiamo avviato stanno dando grandi risultati, il Masi Wine Bar di Monaco, oppure quello di Cortina, che nel 2026 con l’Olimpiade sarà una vetrina importantissima. Stiamo creando un sistema che ci permetta di dialogare direttamente con le persone. Pochi sono in grado di raccontare approfonditamente il vino nei luoghi di vendita, per questo è fondamentale incentivare la visita dei territori di origine. La Masi Wine Experience ci permette di rigenerare e mantenere il contatto con i clienti, raggiunti anche attraverso i canali social e online».

Quanto valgono le Expercience sul vostro fatturato?

«Nel 2024 circa il 10%, una quota che quest’anno pensiamo di superare».

Una domanda per Mister Amarone: è vero che in Valpolicella ci sono diverse aziende in vendita?

«In verità no. Capita che qualcuno con un po’ di vigne, un ettaro o due, cerchi di vendere, a prezzi molto alti e senza un marchio da valorizzare».

Un effetto del successo clamoroso e, in fondo, recente dell’Amarone?

«Trent’anni fa, quando abbiamo iniziato a far conoscere al mondo l’Amarone, eravamo pochi produttori. Oggi siamo circa trecento, molti dei quali altamente qualificati. Tuttavia capita di trovare etichette sugli scaffali vendute a prezzi inferiori al costo delle sole uve. L’Amarone sta vivendo una fase critica: nonostante sul territorio ci sia competenza tecnica, la cultura d’impresa è ancora carente. Mantenere un successo a lungo termine, soprattutto in un mercato complesso, richiede un progetto imprenditoriale chiaro».

Nel 2016 avete acquisito Canevel, nel 2023 Casa Re, nell’Oltrepò pavese. Farete altre acquisizioni?

«Non è mai facile, per i motivi che le ho detto. Potrebbe capitare, siamo sempre alla ricerca di marchi da integrare nella nostra cultura. Lo abbiamo fatto con Canevel e prima collaborando con Conti Bossi Fedrigotti e Serego Alighieri».

Riproduzione riservata © il Nord Est