L’opinione / La lezione economica del premio Nobel per la chimica

Joghn Jumper e Demis Hassabis lavorano per una delle imprese private più innovative al mondo. Si tratta di DeepMind, azienda tecnologica di Londra che si occupa di intelligenza artificiale

Per chi si occupa di economia, l'assegnazione del premio Nobel 2024 a Daron Acemoglu, James A. Robinson e Simon Johnson non rappresenta una grande sorpresa. I tre accademici, che da anni si occupano di studiare come le istituzioni sociali influenzino la prosperità economica dei luoghi e delle società, arrivano al più ambito riconoscimento accademico attraverso un lungo e prosperoso percorso di ricerca che ha prodotto negli anni una serie di opere di grande rilievo come, ad esempio, il celebre "Why nations fail".

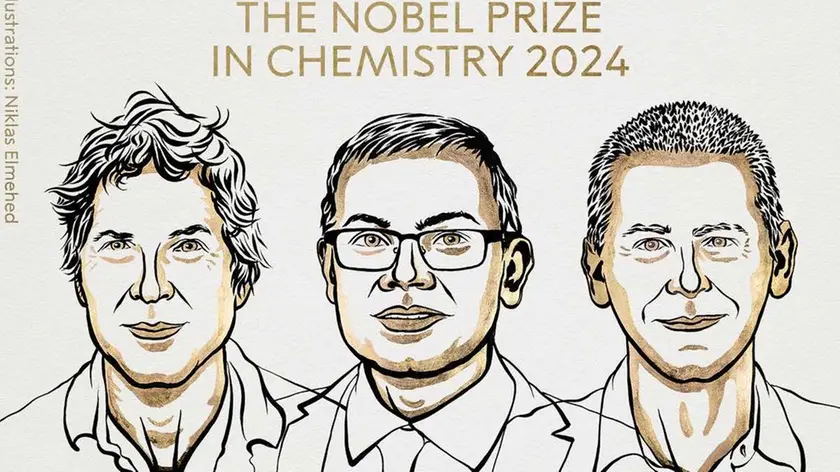

Esiste un ulteriore premio Nobel, tuttavia, che quest'anno ha assunto particolare rilievo in termini economici. Si tratta del premio Nobel per la chimica assegnato a David Baker, John M. Jumper e Demis Hassabis per i loro studi sulle strutture delle proteine. Ma che c'entra un premio Nobel per la chimica con l'economia? La risposta ci arriva dalla storia e dalla professione di due dei tre vincitori. Mentre Baker è uno studioso della Washington University negli Stati Uniti, Jumper e Hassabis lavorano per una delle imprese private più innovative al mondo. Si tratta di DeepMind, azienda tecnologica di Londra che si occupa di intelligenza artificiale e che è stata rilevata nel 2014 da Google per 500 milioni di dollari. DeepMind opera oggi attraverso le sedi di Londra, San Francisco, Toronto, Bangalore e New York ed impiega circa 1.200 ricercatori, la maggior parte dei quali è in possesso di un dottorato di ricerca.

DeepMind fa ricerca applicata che spesso è svincolata da fini commerciali e ha come mission aziendale l'avanzamento della scienza in ambiti di rilievo per la società contemporanea. È proprio in uno di questi ambiti, appunto, che si inserisce il filone di ricerca sulle proteine che ha consegnato il premio Nobel per la chimica ad uno dei fondatori ed attuale ceo di DeepMind (Hassabis) e al direttore della stessa (Jumper).

La figura di Hassabis è particolarmente interessante e ci offre diversi spunti di riflessione. Figlio di due genitori immigrati (il padre è greco-cipriota mentre la madre è di Singapore), Hassabis studia computer science alla Cambridge University e, più tardi, completa un dottorato di ricerca in neuroscienze presso la University College London (Ucl). Il co-fondatore di DeepMind si forma dunque in due delle più prestigiose università al mondo e lo fa specializzandosi in ambiti scientifici che appartengono alla grande famiglia delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). La storia di Hassabis, e di DeepMind più in generale, ci offre una preziosa testimonianza di come le imprese di successo nell'economia della conoscenza creino il proprio vantaggio competitivo attraverso la fusione di due principali asset: il capitale umano e il capitale finanziario.

Il capitale umano in questo caso è garantito sia dalle grandi università che operano a Londra (Ucl, Lse, King's College) o a ridosso (Cambridge ed Oxford) sia dalla capacità attrattiva di una delle città più dinamiche al mondo; il capitale finanziario proviene invece da alcuni dei principali fondi di investimento al mondo con sede operativa a Londra (ad esempio Horizons Venture, che ha investito in DeepMind) o da grandi imprese come appunto Google.

Attraverso questa lettura, la storia di Hassabis e DeepMind si lega a doppio filo con il premio Nobel per l'economia assegnato qualche giorno fa. A ben vedere, infatti, le università e le imprese rappresentano due delle istituzioni più importanti nella società contemporanea e contribuiscono inevitabilmente alla dinamicità e alla resilienza di un paese o di un territorio. Sebbene possa essere fuorviante paragonare l'economia dell'area metropolitana di Londra a quella del Nord Est, è quanto meno opportuno interrogarsi sulla qualità delle istituzioni oggi diffuse tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In particolar modo, guardando alle grandi imprese e alle università, e riconoscendo il ruolo centrale che queste giocano nell'economia della conoscenza, è doveroso interrogarsi sullo stato dell'arte di queste due preziose istituzioni a Nord Est. Quante imprese si dedicano oggi con continuità alla generazione di soluzioni di intelligenza artificiale attirando migliaia di ricercatori da tutto il mondo? Quanti dipartimenti Stem regionali riescono attualmente a competere con i grandi politecnici del mondo e con i programmi di dottorato più avanzati? Quanti fondi di venture capital hanno sede operativa a Nord Est? E quanto investono in nuove attività innovative nel territorio?

Sono queste le domande che dovremmo porci con onestà e franchezza. Senza inseguire modelli che non ci appartengono, ma senza nemmeno continuare a raccontarci che va tutto bene così. Come ci ricordano i vincitori del premio Nobel per l'economia di quest'anno, è la qualità delle istituzioni che determina la vitalità e la resilienza delle economie dei luoghi. La classe dirigente avrà preso nota? —

Riproduzione riservata © il Nord Est