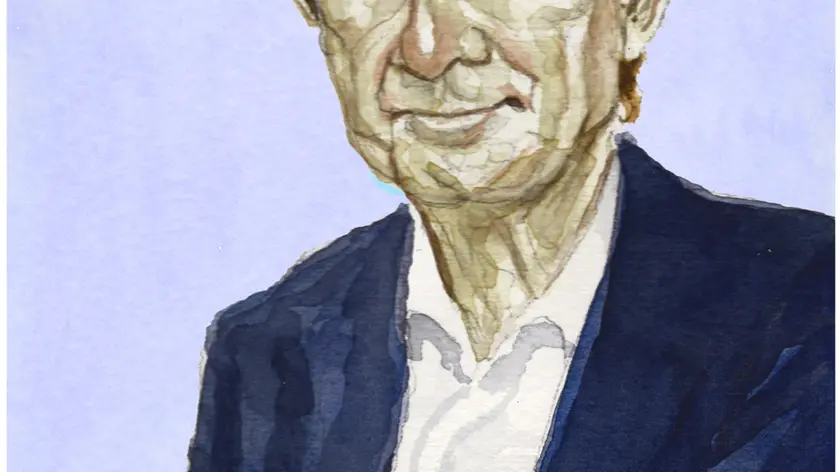

Lucio Caracciolo: «Un mondo dal futuro incerto dove emergeranno tendenze autarchiche»

Il fondatore e direttore di Limes analizza lo scenario geopolitico alla luce della guerra in Ucraina. «La famosa cortina di ferro di cui parlava Winston Churchill alla fine della Seconda guerra mondiale oggi viene sostituita da una cortina d’acciaio – dice -, che non lascia spazio alle mediazioni e al dialogo che hanno caratterizzato questi decenni».

PADOVA. «Al momento è difficile fare ipotesi sull’esito del conflitto, ma una cosa sembra certa: la guerra ucraina sta rendendo più profondo il fossato tra la Russia e il resto d’Europa. La famosa cortina di ferro di cui parlava Winston Churchill alla fine della Seconda guerra mondiale oggi viene sostituita da una cortina d’acciaio, che non lascia spazio alle mediazioni e al dialogo che hanno caratterizzato questi decenni».

Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, nonché docente e autore di numerosi volumi in materia, sintetizza così le ricadute del conflitto in corso nel Vecchio Continente.

Direttore, a suo avviso come cambierà la geografia dell’Europa?

«Molto probabilmente la linea di divisione tra Russia e mondo euro-atlantico sarà spostata più a oriente rispetto a oggi, dato che Finlandia e Svezia entreranno nella Nato. Questa guerra ha mostrato che la posizione russa e quella euro-americana (per quanto quest’ultima presenti situazioni variegate) sono talmente differenti da rendere illusori i tentativi di comunicazione».

Questa divaricazione porterà a una maggiore coesione in Europa occidentale?

«Finora sta emergendo tutt’altro. Ci sono Paesi come Finlandia, Svezia, i baltici, la Polonia e la Romania che auspicano un esito del conflitto che porti alla fine della Federazione russa; altri come Italia, Francia, Germania e Spagna che auspicano la pace il prima possibile; la Gran Bretagna che si propone un passo avanti agli Usa come principale avversario della Russia, ma è anche pronta a fare due passi indietro qualora ne rivelasse la convenienza; infine due Paesi della Nato come la Turchia e l’Ungheria, la prima che si muove in totale autonomia a seconda degli interessi del momento e la seconda divenuta quasi un satellite di Mosca. Le diversità che fin qui si potevano vedere in controluce sono divenute manifeste con lo scoppio del conflitto».

Non ha citato gli Stati Uniti. La distanza geografica li tiene tutto sommato protetti dalle conseguenze, anche economiche?

«Sicuramente per loro l’impatto sul Pil è inferiore rispetto all’Europa non solo per la distanza geografica, ma soprattutto perché da sempre hanno un interscambio limitato con la Russia. Tuttavia vedo un rischio concreto, alla luce del blocco delle riserve estere russe deciso dagli Usa. Questa mossa potrebbe costituire un precedente delle relazioni internazionali, che altri in futuro potrebbero utilizzare in direzione opposta. Se ad esempio la Cina, che è il principale creditore americano, decidesse di adottare una misura analoga, il sistema dollaro-centrico che da decenni domina il mondo verrebbe messo in forte discussione».

Il conflitto, combinato con le difficoltà di alcune catene di approvvigionamento emerso con la ripresa post-pandemica, sta portando a un ripensamento della globalizzazione. È probabile che si passi verso interscambi per lo più confinati in blocchi: da una parte le democrazie occidentali, dall’altro i Paesi risucchiati sotto l’influenza cinese e quella russa?

«È prematuro ipotizzare che il mondo possa evolvere verso due blocchi ben distinti. È più probabile, e i segnali ci sono già, che emergano tendenze autarchiche, con le produzioni che vengono trasferite in patria o spostate da un Paese all’altro».

In sostanza, ci aspetta un futuro peggiore rispetto a oggi?

«Sicuramente più incerto. Quanto al migliore o peggiore, dipende dal punto di osservazione: l’industria delle armi, ma più in generale chi fa speculazione, trae enormi vantaggi dalla situazione attuale».

La minaccia russa, si dice, potrebbe accelerare la formazione di un esercito europeo.

«Si tratta di una prospettiva irrealistica. L’Europa non è un soggetto geopolitico, quindi non può avere forze armate, che per definizione rispondono a un potere politico».

Finora non abbiamo parlato delle ricadute sulla Russia. Molti analisti avevano definito il blocco dello Swift, deciso a inizio conflitto, come un’arma nucleare contro Putin. Per il momento, invece, il sistema economico russo regge. Per quanto tempo ancora?

«Non è detto che le ritorsioni economico-finanziarie risultino alla fine decisive. Mosca è dotata di un corpo di tecnocrati molto smart, che conosce molto bene l’Occidente e sa come districarsi nelle situazioni più difficili. Piuttosto la Federazione potrebbe collassare a causa di squilibri geopolitici, demografici e culturali sempre più forti».

A cosa si riferisce?

«In Russia c’è scarsa trasparenza sui morti al fronte, ma diverse fonti indipendenti segnalano che a morire sono raramente i giovani di Mosca e San Pietroburgo, più spesso quelli delle province del Caucaso, i ceceni, i mongoli e i siberiani. Questa situazione potrebbe acuire le tensioni già esistenti nella Federazione, che per il 20% è costituita da popolazione non russa, con culture e religioni molto distanti da quella imperante. In prospettiva potrebbero emergere spinte separatiste come quella che portò alla fine della Russia».

Un ridimensionamento a livello geopolitico e di forza militare, dunque, che renderebbe la Russia meno pericolosa rispetto a oggi?

«Tutt’altro. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un Paese con 6mila testate nucleari. Se domani passasse da un controllo fortemente centralizzato come quello attuale a una situazione di sostanziale anarchia, diventerebbe molto più imprevedibile. Oggi sappiamo con chi cercare compromessi, in una situazione simile diventerebbe impossibile».

Riproduzione riservata © il Nord Est