Transizione ecologica, sfida strategica per le fonderie italiane

Parla il neopresidente di Assofond, Fabio Zanardi: «Next Generation EU e Pnrr italiano rappresentano due leve essenziali per la ripresa, ma non bastano. Serve anche un’azione diretta delle forze produttive»

Il Nordest è tra i principali bacini di riferimento per l’industria italiana delle fonderie, con un peso particolarmente significativo del comparto ferroso. Ed è veneto Fabio Zanardi, il nuovo presidente di Assofond, l’associazione di categoria di Confindustria in un settore nazionale con oltre 1.000 aziende, quasi 30.000 addetti e un fatturato di circa 7 miliardi di euro.

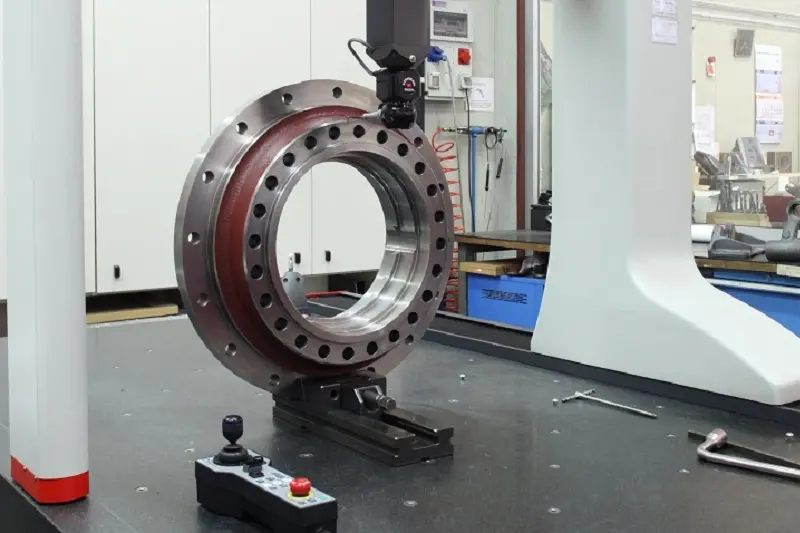

Fabio Zanardi rappresenta la quarta generazione alla guida della veronese Zanardi Fonderie spa, di cui è presidente e Ceo. Una realtà specializzata in ghisa sferoidale e nel trattamento termico di austempering, anche conto terzi, per la produzione di ghisa sferoidale austemperata (ADI).

Eletto presidente di Assofond a ottobre 2021, inizia il suo incarico in quello che definisce «un momento delicato per il settore, viste le sfide legate al post pandemia, alle difficoltà di approvvigionamento e ai costi di materie prime ed energia, e al processo di transizione ecologica». E fa con Nordest Economia una panoramica sulle principali questioni, nazionali e internazionali, per il settore.

Presidente Zanardi, come sta andando il comparto in questo periodo di cambiamento?

«Il nostro settore sta viaggiando a una buona velocità. I risultati della produzione industriale tra settembre 2020 e agosto 2021 non sono molto distanti da quelli di tre anni fa, dopo i cali del 2019 in cui l’ultimo trimestre fu particolarmente negativo, e del 2020 per i motivi ben noti. Con la ragionevole speranza che gli ultimi mesi dell’anno ci riportino sui livelli del 2018. Questi numeri ci danno la forza di osservare con lucidità le criticità che stiamo attraversando.

D’altra parte, forse proprio queste problematiche stanno rendendo sempre più solida la nostra associazione, grazie alla capacità di proporre soluzioni efficaci alle sfide che le imprese devono affrontare. Il merito va al mio predecessore, Roberto Ariotti, che ha saputo confermare Assofond nel suo ruolo di cardine delle imprese di fonderia sia in ambito nazionale sia in Europa».

Cosa sta avvenendo nel settore?

«Tutta l’industria europea è in una fase di recupero e di passaggio. Non a caso l’assemblea che mi ha eletto il 22 ottobre scorso era intitolata “Le fonderie fra ripresa e transizione”. La prima difficoltà è l’impennata dei costi dei fattori produttivi: materie prime ferrose e non ferrose, materiali ausiliari, noli e quindi tutti i materiali di importazione compresi quelli per l’imballaggio, commodity energetiche. Aspetti che dominano le nostre preoccupazioni e i cui effetti finali sui bilanci sono ancora difficili da ipotizzare. A ciò si aggiunge il fattore “capitale umano”: le fonderie, come tutto il manifatturiero italiano, hanno bisogno di persone qualificate ma l’alta domanda di forza lavoro resta spesso inevasa. Così come incompleta è ancora la fase di passaggio generazionale. Molte competenze nelle industrie tendono a scomparire, per essere sostituite da capacità professionali nuove e diverse, soprattutto considerando quanto i processi di automazione e di digitalizzazione stanno cambiando il lavoro nelle nostre fabbriche».

I giovani in fonderia?

«I dati Istat mostrano una disoccupazione giovanile ormai intorno al 30%. Occorre intervenire, presto e bene, con un piano di formazione per le nuove leve. Una strategia di istruzione che vada dalla definizione della futura classe dirigente del Paese alle linee più operative dei prossimi lavoratori e lavoratrici nelle fabbriche».

Quale transizione ecologica per le fonderie?

«Oltre a essere un’esigenza per la sopravvivenza del nostro pianeta, è qualcosa che cambierà il contesto economico e sociale in cui vivremo e i nostri stili di vita. Aspettare soluzioni dall’alto è impossibile, e non fa parte del nostro Dna di imprenditori. Il Next Generation EU e il Pnrr italiano rappresentano due leve essenziali per la ripresa, ma non bastano. Serve un’azione diretta delle forze produttive: solo con un intervento integrato tra pubblico e privato possiamo ragionare concretamente su un’industria europea competitiva rispetto a Cina e Usa».

Qual è l’impegno di Assofond per la transizione energetica?

«Lo studio “Strategia per la Decarbonizzazione dei settori cosiddetti Hard to Abate” e il conseguente “Industrial Decarbonization Pact”, presentato lo scorso 3 novembre a Roma, indicano la risposta. L’indagine, che abbiamo commissionato a Boston Consulting Group assieme ad altre associazioni di Confindustria e al consorzio Interconnector Energy Italia, ha portato al patto tra industrie energivore per centrare gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea. L’impegno è stato siglato dai settori fonderie, acciaio, carta, cemento, ceramica, chimica, vetro. Forze produttive di importanza strategica, che insieme generano 88 miliardi l’anno di valore aggiunto, con una forte vocazione all’export che vale circa il 60% del loro fatturato».

Che soluzioni servono?

«Con l’Industrial Decarbonization Pact ci siamo dati l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050. Un percorso che sarà impegnativo e dovrà preservare la competitività sui mercati internazionali di tutte le aziende coinvolte. Lo studio evidenzia come la decarbonizzazione dei nostri settori sia perseguibile esclusivamente attraverso soluzioni diversificate, operando simultaneamente su più leve tecnologiche. Efficienza energetica, economia circolare, combustibili low carbon, cattura della CO2, green fuel (idrogeno e biometano) ed elettrificazione rappresentano elementi complementari di un piano di azione congiunto. E potrebbero, se implementati in maniera integrale, portarci a raggiungere l’obiettivo. Per riuscirci è però necessario il supporto delle istituzioni. Da un lato chiediamo un sostegno al grande sforzo che le nostre imprese stanno mettendo in campo, dove un segnale importante è l’istituzione, prevista dal disegno di legge di bilancio, di un fondo per la decarbonizzazione dei settori energivori. Dall’altro, sotto il punto di vista regolatorio, è importante che si guardi al percorso di transizione senza estremismi e garantendo la neutralità tecnologica».

Perché il settore delle fonderie rimarrà strategico?

«Perché occupa una posizione di interconnessione tra più filiere. Le fusioni vengono realizzate con un processo produttivo altamente efficiente, in grado di risolvere non pochi grattacapi ai progettisti delle aziende in vari settori. Infatti, se da un lato la colata del metallo in una forma permette di limitare al minimo gli scarti, dall’altro è il modo più semplice per realizzare componenti metallici anche molto complessi. Questo è per noi un vantaggio competitivo, che dobbiamo sfruttare implementando ulteriormente le tecnologie innovative, sia di prodotto che di processo, oggi già in essere e finalizzate alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica».

Quali sono le prospettive di mercato per i prodotti e il know-how delle fonderie italiane?

«Proprio la sfida della transizione ecologica comporta per le fonderie italiane anche una grande opportunità, che per essere colta necessita però di grandi investimenti. Perché per vincere la sfida che dovremo affrontare tutti nei prossimi anni non possiamo fare a meno dei prodotti delle fonderie. Pensiamo all’energia green: senza i componenti che le fonderie realizzano, non ci potrebbero essere pale eoliche o centrali idroelettriche. E anche nell’automotive, se è vero che il passaggio al motore elettrico ridimensiona il ruolo dei nostri prodotti nel powertrain, è solo con prodotti di fonderia che si possono soddisfare le necessità di alleggerimento dei telai. A patto che le fonderie, che sono imprese energivore, affrontino un percorso di miglioramento delle proprie performance ambientali, anche perché sempre più spesso chi vende ai consumatori un bene finale sarà soggetto alla necessità di fornire una certificazione di impatto ambientale a livello di filiera, e quindi richiederà che anche i fornitori soddisfino determinati requisiti in tal senso».

E qui sta l’opportunità?

«Sì, perché le fonderie italiane sono all’avanguardia in questo ambito, avendo già fatto importanti passi avanti nella decarbonizzazione. E non staranno certo ferme in futuro. La nostra capacità di produrre in modo efficiente e sostenibile, quindi, sarà sempre più un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, principalmente extraeuropei, che non hanno la stessa sensibilità. Già oggi assistiamo a fenomeni di reshoring da parte di alcuni clienti: per ora sono dovuti in larga parte alla pandemia e alla necessità di accorciare la catena del valore, ma sono convinto che nei prossimi anni anche i risultati in termini di sostenibilità influenzeranno questo fenomeno. L’altro lato della medaglia è che, per proseguire su questa strada e fare l’ultimo miglio che ci chiede l’Europa con il suo piano di transizione ecologica, sono necessari investimenti molto ingenti. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ma abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni perché questo percorso sia economicamente sostenibile».

Quanto pesa il Nordest nelle fonderie?

«Il Nordest è tradizionalmente uno dei principali bacini di riferimento per il settore in Italia. Gli ultimi dati Istat disponibili, relativi al 2019, ci dicono che fra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino ed Emilia-Romagna ci sono complessivamente 256 fonderie su un totale di 1.019 presenti nell’intera penisola, che danno complessivamente lavoro a quasi 10.000 persone, circa un terzo del totale dei lavoratori impiegati dal settore in Italia. Particolarmente significativo è il dato relativo alle fonderie di metalli ferrosi: quelle di ghisa sono 47 su un totale di 136 e quelle di acciaio 15 su un totale di 40. Proprio nel nostro territorio abbiamo del resto tanti poli di eccellenza, che hanno dimostrato negli anni di poter competere ai massimi livelli in Italia e all’estero, nei più svariati settori: meccanica varia, macchine agricole, oil & gas, mezzi di trasporto, produzione di energia elettrica, e molti altri».

Riproduzione riservata © il Nord Est