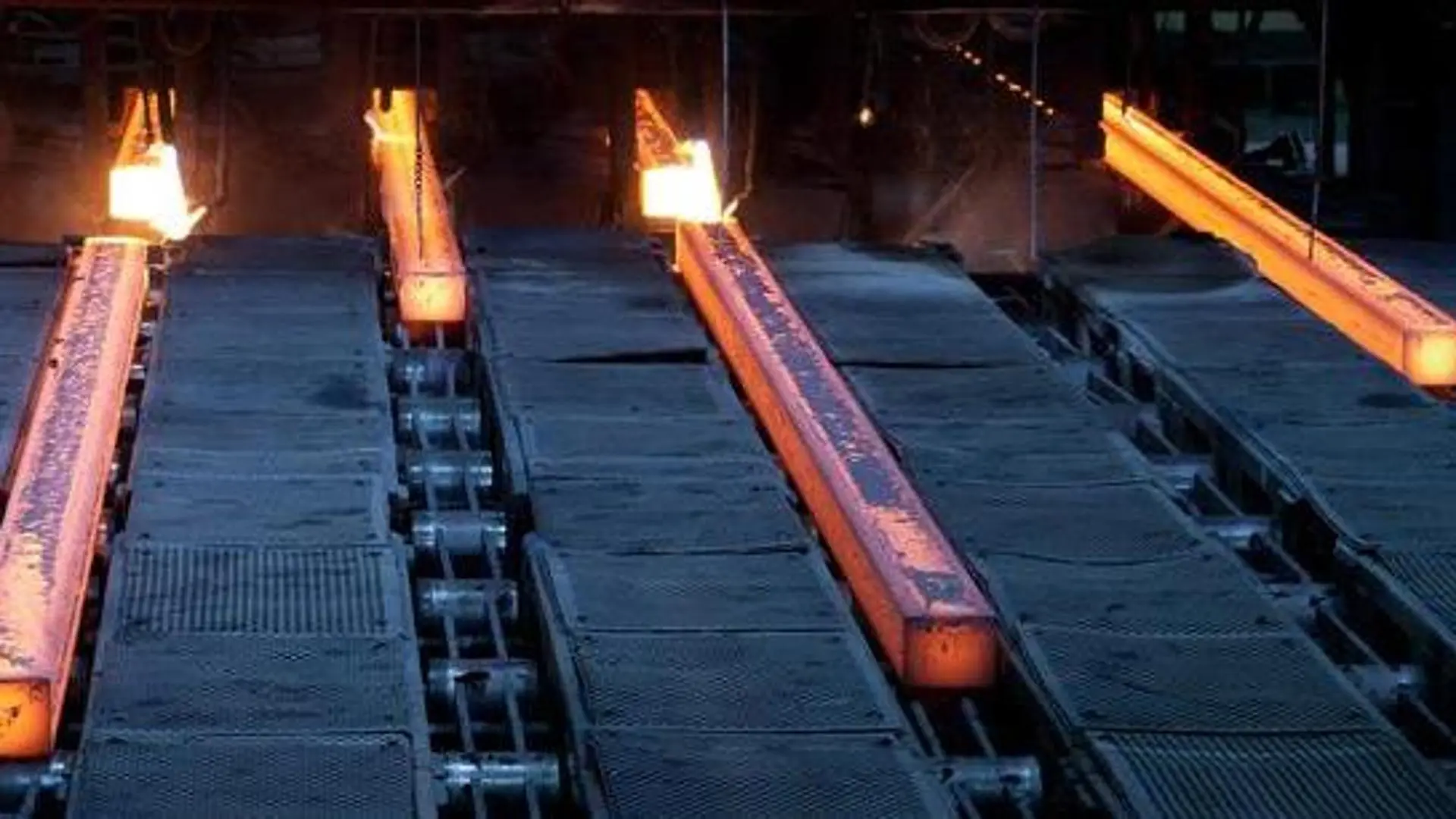

Veneto seconda regione siderurgica italiana, ma il settore chiede una strategia nazionale e boccia la politica energetica

La congiuntura difficile di domanda, energia e materie prime e la grande sfida della transizione tecnologica ed energetica che l’industria siderurgica sta affrontando pesano molto sui risultati e sulla fiducia degli operatori di settore

Per l’acciaio italiano è improrogabile l’avvio di un piano strategico della siderurgia nazionale. Una questione essenziale per un settore che è centrale negli equilibri dell’economia di un Paese ancora fortemente manifatturiero come l’Italia.

È quanto emerge dall’analisi di Bilanci d’Acciaio 2022 e da un’indagine sulla filiera italiana condotte da Siderweb e presentate a Milano a fine ottobre. La congiuntura difficile di domanda, energia e materie prime e la grande sfida in prospettiva della transizione tecnologica ed energetica che l’industria siderurgica sta affrontando pesano infatti molto sui risultati e sulla fiducia degli operatori di settore.

I dati confermano la rilevanza del Nordest nel panorama nazionale dell’acciaio. Il Veneto è la seconda regione siderurgica con 221 aziende e un fatturato complessivo di 12 miliardi di euro nel 2021 (su un totale italiano di 1788 imprese per 79,2 miliardi), il Friuli Venezia Giulia la quinta con 64 aziende che generano 3,7 miliardi di ricavi. E veneto è il produttore siderurgico, AFV Beltrame Group, che nel 2021 ha avuto i migliori tassi di crescita e redditività, con un fatturato di 1,7 miliardi di euro e vendite per 2,3 milioni di tonnellate nel mercato dei laminati per costruzioni edili, cantieristica navale e macchine movimentazione terra.

I dati nazionali: consuntivo 2022 vs 2021

Il 2021 è stato un anno di recupero record per l’acciaio italiano. L’analisi è stata fatta sui bilanci di oltre 5mila imprese dei diversi comparti: produzione e prima trasformazione, centri servizio, distribuzione, commercio di rottame e ferroleghe, taglio e lavorazione della lamiera, utilizzatori.

Il fatturato totale della parte alta della filiera (utilizzatori esclusi) ha superato i 79 miliardi di euro (+61% sul 2020), con valore aggiunto di oltre 12 miliardi (15,4% del fatturato), Ebitda sopra i 7 miliardi (+168%), utile salito a 3,5 miliardi. E i volumi nazionali di produzione di acciaio grezzo di tutte le qualità, secondo dati Federacciai, sono tornati ai livelli del 2018 oltre le 24.400 tonnellate.

Ma il 2022 è un’altra storia. A partire dai consumi. Se nel 2021 la domanda di prodotti siderurgici in Italia era infatti aumentata del 30,4%, secondo il World Short Range Outlook della World Steel Association il 2022 si chiuderà invece con un calo tendenziale del 3,6%, e il 2023 non andrà molto meglio con un’ulteriore contrazione del 3%. I dati Eurostat elaborati da Siderweb relativi ai primi otto mesi del 2022 parlano chiaro. La produzione automotive, che assorbe il 18% del consumo di acciaio, è diminuita del 3,5% in Italia e del 4,3% in Ue. In contrazione anche i prodotti in metallo (-2,6%), i tubi (-5,2%), gli apparecchi domestici elettrici (-8,9%). A controbilanciare, almeno parzialmente, c’è almeno la domanda del comparto costruzioni, che copre una quota del 35% del consumo, aumentata del 15,1% in Italia (dopo aver già fatto +32,4% nello stesso periodo del 2021) e del 3,8% in Ue.

«I numeri di bilancio ci raccontano di un finale di 2020 e di un 2021 straordinari, ma siamo entrati nel tunnel dell’incertezza», dichiara il presidente di Siderweb, Emanuele Morandi. «In un mondo passato all’improvviso da decenni di deflazione all’inflazione galoppante; dai tassi zero a tassi che salgono come mai avevano fatto in passato; da materie prime tutto sommato a buon mercato a rincari violenti, con costi di energia e gas insostenibili per famiglie e imprese. Iniziamo a sentire i primi preoccupanti scricchiolii della gigantesca impalcatura che sostiene le nostre economie».

Le previsioni 2022 e 2023

Siderweb, in collaborazione con BPER Banca, ha sottoposto un questionario a un campione rappresentativo di 70 aziende della filiera italiana dei comparti produzione, centri servizio e distribuzione di acciaio. La metà (50,7%) prevede un incremento di fatturato nel 2022 rispetto al 2021, ma solo poco più di un quarto (26,1%) intravede un’ulteriore crescita. Significativamente, peggiora il trend previsto sulla redditività: se nel 2022 l’Ebitda sul fatturato è stato inferiore al 10% nel 58% dei casi e solo poco più del 10% imprese registrano una marginalità superiore al 15%, nel 2023 ben il 71% si aspetta che l’Ebitda scenda sotto il 10% e per il 39% sarà addirittura meno del 5%. Quasi un’impresa su dieci teme di avere un flusso finanziario negativo.

«Nella prima parte del 2022, il rallentamento della domanda di prodotti siderurgici da parte dei settori utilizzatori e la diminuzione degli spread fra prezzi di vendita dei prodotti e costi degli input hanno avuto un impatto negativo sul fatturato, sui margini e sulla redditività delle imprese della filiera siderurgica», spiega Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi di Siderweb. «Il tasso di crescita del fatturato su base annua dal 57,6% in maggio è sceso al 7,3% in luglio; la forte decelerazione della dinamica dei ricavi delle vendite si è associata a una riduzione dello spread fra costo di produzione dell’acciaio e il prezzo di vendita dei prodotti siderurgici, provocando un calo della redditività della gestione industriale. A risentirne maggiormente sono le imprese elettrosiderurgiche, più esposte alla crescita fuori controllo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas».

La trasformazione del settore

La filiera dell’acciaio, a partire dai produttori che rientrano tra i comparti più energivori e considerati “hard to abate” in termini di emissioni di CO2, è chiamata ad affrontare le grandi sfide tecnologiche ed organizzative della transizione verso un’industria più sostenibile dal punto di vista ambientale, in grado di rimanere al contempo sostenibile anche economicamente rispetto alla concorrenza internazionale.

Secondo Riccardo Benso, presidente dell’associazione nazionale Assofermet delle imprese commerciali e della prelavorazione, anche se l’adattamento alla nuova situazione non sarà rapido, «in prospettiva la discontinuità potrebbe generare nuove opportunità per la siderurgia. In questo senso sostenibilità, circolarità e decarbonizzazione sono la strada per trasformare il settore». Benso rivolge un appello al nuovo governo: «All’esecutivo appena insediato chiediamo di riprendere il dialogo, instaurato con il ministro Giorgetti, per organizzare un tavolo permanente con tutti gli attori della filiera siderurgica».

In merito alla crisi energetica l’associazione nazionale dei produttori siderurgici Federacciai, dichiara il presidente Antonio Gozzi, ha avviato «con Eni progetti di sviluppo di fonti di energia decarbonizzata e con Ansaldo Energia un consorzio di scouting per la realizzazione di impianti di DRI, all’estero o in Italia, per alimentare il fabbisogno energetico della siderurgia».

Il sentiment dell’acciaio italiano

Nell’attuale contesto di incertezza Bilanci d’Acciaio 2022 è stata l’occasione per misurare la fiducia degli operatori siderurgici sia rispetto all’andamento del business di ciascuno sia rispetto alle grandi questioni che riguardano il settore e più in generale l’economia. E quindi anche sulle decisioni di investimento.

Dall’indagine è emerso che solo il 26% delle aziende della filiera ha confermato o incrementato i budget per il 2023, mentre il 54% ritiene di dover rivedere sensibilmente i piani. Il primo posto è occupato dagli investimenti di ammodernamento, evidenziando come l’incertezza porti a investire sull’esistente per estenderne la vita utile.

Inoltre scema la fiducia tra le imprese negli effetti positivi che il PNRR dovrebbe avere sul settore nei prossimi anni. Solo il 41% (contro il 68% del 2021) si attende un impatto soddisfacente o molto soddisfacente. Quasi il 30% ha espresso una valutazione negativa. E il 62% considera urgente e necessario un piano strategico della siderurgia italiana.

Ancora più tranchant è il giudizio sulla politica energetica nazionale. Ben l’85% infatti la considera inesistente o non adeguata. Cosa serve secondo le imprese? Oltre la metà ritiene necessario riconsiderare il nucleare, il 42% ridurre la dipendenza da singoli Paesi (non solo la Russia), il 43% auspica una riapertura dei giacimenti di gas italiani. Secondo il 35% l’impatto dei prezzi dell’energia sarà temporaneo con un parziale mantenimento degli aumenti, mentre per il 43% continuerà anche nel 2023.

Forti le preoccupazioni, infine, pure sull’andamento dei costi delle materie prime: il 28% dichiara incrementi sopra il 50%, il 31% tra il 30% e il 50%. Il 17% ritiene che sia un effetto temporaneo e in buona parte riassorbile, ma solo l’8% pensa che si potrà tornare ai prezzi ante 2021. Molte imprese (28%) prevedono un 2023 non dissimile dal 2022, mentre il 9% considera il peggioramento strutturale.

Riproduzione riservata © il Nord Est