Quando gli emigrati eravamo noi: l’esodo dal povero Nord Est con il sogno del Brasile

Alla fine dell’800 i reclutatori di manodopera contadina promettevano guadagni facili, ma una volta a bordo gli emigranti scoprono l’amara verità nascosta dietro le promesse ricevute. Già il viaggio era un calvario. 150 anni dopo resta forte la memoria identitaria

È crisi nera, per il Nord Est dell’epoca, nell’ultimo scorcio di fine Ottocento. Ci sono tutte le premesse per innescare quel fenomeno dell’emigrazione che provocherà una vera e propria emorragia di abitanti: il Veneto (che all’epoca include anche il Friuli) precede lo stesso Meridione come serbatoio di manodopera. Nei dieci anni compresi tra il 1887 e il 1897 se ne vanno dall’Italia 1.050.924 persone, di cui 288.853 dirette in Brasile e 52.484 in Argentina.

L’area veneto-friulana perde il 15 per cento della popolazione; percentuale che raddoppia in quasi tutto il Polesine e nella fascia delle Basse veronese, padovana e veneziana, ma anche nel sud del Trevigiano e nella Carnia. La stragrande maggioranza è rappresentata da lavoratori della terra: piccoli proprietari, mezzadri, fittavoli, contadini, braccianti. Il tasso medio annuo di emigrazione, che nell’intero Paese è del 3,77 per mille, in Veneto sale all’8,14: la quota più elevata, supera il Meridione.

L’abolizione della schiavitù

Il Brasile diventa da subito la meta privilegiata per un fattore specifico: l’emanazione della cosiddetta “legge del ventre libero”, che concede la libertà ai nati da schiava; di fatto, viene abolita la schiavitù, innescando di conseguenza la necessità di trovare manodopera in grande quantità e con bassa remunerazione. Società colonizzatrici e compagnie di navigazione, fiutando l’affare, si gettano a capofitto nel reclutamento, dandosi un’organizzazione efficiente e capillare, che fa leva sulla figura dell’agente di emigrazione: è lui a battere a tappeto le campagne, in cerca di famiglie schiacciate dal peso dei debiti, prospettando ai contadini miraggi di facili guadagni, e organizzando il viaggio. D’altra parte, il lavoratore veneto è particolarmente ricercato: come spiega un rapporto consolare dell’epoca, lo si considera “instancabile, tranquillo, dolce, remissivo, morigerato, poco esigente, difficilmente sindacalizzabile, restìo all’organizzazione a fini di resistenza e di rivolta”.

Un calvario dietro le promesse

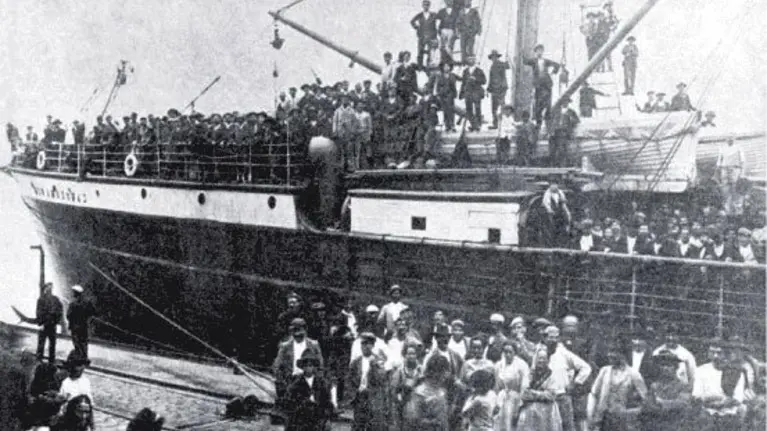

Da subito sono in migliaia ad aderire, ma il loro si rivela da subito un calvario: si raggiunge Genova prima a piedi dai rispettivi paesi fino a Venezia, Padova, Verona, e poi in treno con un viaggio estenuante che dura giorni. Lì ci si imbarca sui grandi bastimenti a vapore, dove una volta a bordo, gli emigranti scoprono l’amara verità nascosta dietro le promesse ricevute.

Il rancio è scarso e di pessima quantità; si dorme nella stiva, maschi da una parte e donne con i bambini dall’altra, e a bordo spesso scoppiano epidemie e infezioni; una volta giunti a destinazione, viene requisito il passaporto.

Le testimonianze

A documentare come si vive dall’altra parte dell’oceano provvedono testimonianze autorevoli; tra cui quella di don Domenico Munari, parroco di Fastro, tra Arsiè e Cismon del Grappa, che ha seguito i suoi parrocchiani emigrati in Brasile:

La maggior parte maledice il giorno che fu scoperta l’America, maledicono lo scopritore, l’emigrazione, ed il giorno della loro partenza per queste parti e desidererebbero essere miseri e nudi in patria piuttosto di vedersi privi di ogni cosa in mezzo a queste antiche selve, senza speranza di rimpatrio, e con poca speranza d’essere provvisti del necessario. Io che vidi come sono trattati i coloni, posso giurare che miserie uguali non ne ho piú viste.

Le lettere dei migranti

Bastano d’altra parte le lettere inviate in patria dai nostri emigrati a far cogliere l’amara verità. Come quella che il 20 novembre 1887 Antonio, Luigi e Felice Tacchetto, originari di Oderzo e trapiantati a Santa Maria Boca do Monte in Brasile, scrivono al fratello rimasto in Italia chiedendogli di andare “dal nostro padrone” a dirgli “che noi semo cogli ochi piangenti in ginochio pregando la sua bontà che avemo tute le nostre speranze in lui e lo preghiamo che ne leva da queste pene e che ne facia tornar in Italia che quando saremo la si asogetemo a qualunque sua condizione e con la nostra vita pagheremo le spese che incontreremo a venire alla patria”. E Nanni Partenio, friulano emigrato da San Giorgio della Richinvelda con destinazione Rosario in Argentina, scrive nel 1878 al padre: “La gente più infelice di questo mondo sono quelle povere famiglie, che vendetero tutte le sue sostanze in Italia per venire trasferirsi su queste terre”.

Valori saldi e identità

Pur lontani migliaia di chilometri da casa, pur costretti a vivere in condizioni proibitive, veneti e friulani mantengono saldamente i valori tradizionali in cui sono cresciuti in patria: la centralità della famiglia, l’importanza della pratica religiosa, il senso di solidarietà.

E conservano gelosamente il loro patrimonio identitario: al punto che ancor oggi nelle aree sudamericane di emigrazione si parla un dialetto e si celebrano feste e riti più genuini di quanto non accada in patria.

Ne è esemplare testimonianza il “taliàn”, linguaggio riconosciuto nel 2014 dal governo federale di Rio de Janeiro come “patrimonio immateriale del Brasile”, e attualmente parlato da non meno di mezzo milione di persone, specie negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina; è frutto di incroci dialettali in larga parte veneti, ma anche lombardi e portoghesi.

Nel 2013 è nata una rivista, “Brasil Talian”, allo scopo di diffonderne l’uso; al “taliàn” sono stati inoltre dedicati due dizionari e una grammatica, oltre a un progetto di insegnamento tramite la musica. La prova del robusto radicamento veneto specie in Brasile è comprovata inoltre dall’esistenza di numerose località che ripropongono il nome proprio della madre patria: Nova Venezia, Nova Padua, Nova Treviso, Nova Vicenza, Nova Bassano… Testimonianza di un’eredità più viva che mai dopo un secolo e mezzo. —

Riproduzione riservata © il Nord Est