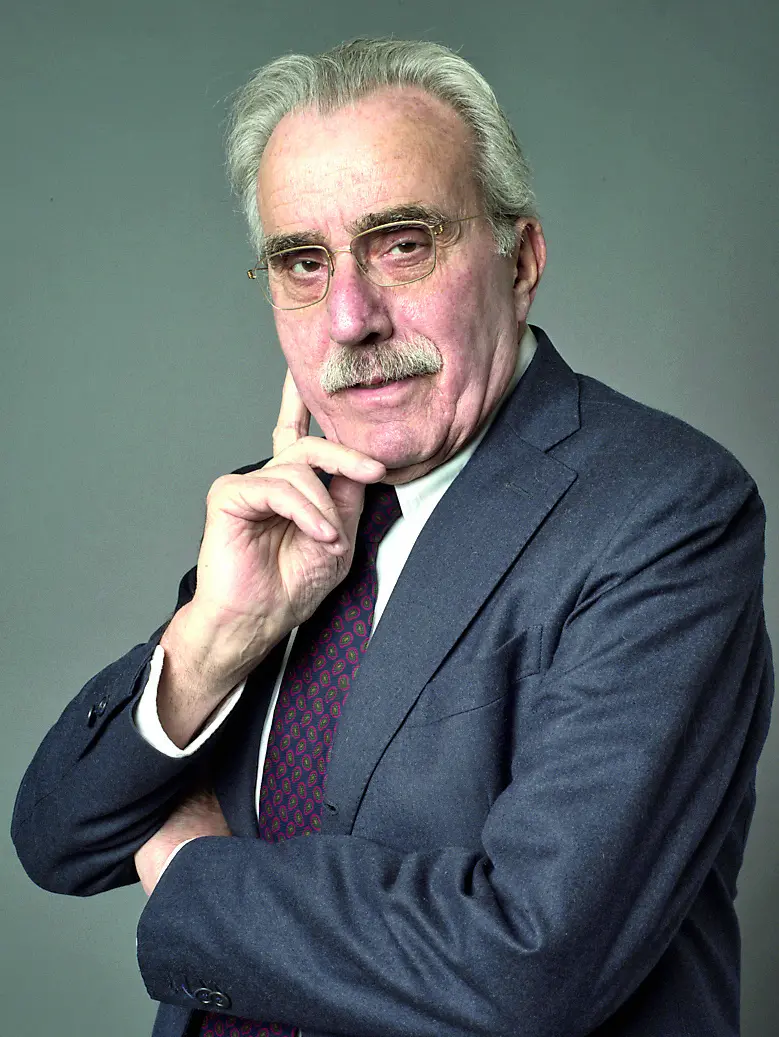

Marzio Breda: il decano dei quirinalisti si racconta, da Cossiga a Mattarella

Ha introdotto nel panorama dell’informazione una figura che prima non esisteva: «Giornalista che si occupa dell’attività politica del Presidente della Repubblica italiana». E oggi svela: «Ho amato Ciampi. Scalfaro cantava in napoletano ed esagerava con il peperoncino. Magris e Zanzotto i miei amici più cari»»

Si schermisce: «Non mi faccia passare per il Pippo Baudo del giornalismo». Ma chi lo conosce bene sa che, più di tutto, lo infastidisce essere chiamato «corazziere», come fa Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano: «È un’espressione che non mi appartiene, sottintende un ruolo subordinato, servile, verso il Quirinale».

Il primo quirinalista

Il veneto Marzio Breda, 73 anni, ha introdotto nel panorama dell’informazione una figura che prima non esisteva, quella del quirinalista, tant’è che lo Zingarelli data al 1991 questo vocabolo: «Giornalista che si occupa dell’attività politica del Presidente della Repubblica italiana».

Da quell’anno, sul Corriere della Sera, Breda è l’ombra del capo dello Stato.

Cominciò con Francesco Cossiga. Da allora sono subentrati altri quattro presidenti (Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella), ma lui è sempre rimasto sul Colle, nel palazzo dove fino a Pio IX abitarono 23 papi, la reggia più sfarzosa d’Europa: «Ha oltre 2.000 stanze e tre chiese».

Il Corriere continua a confermare Breda nell’incarico di quirinalista persino dopo averlo collocato in pensione nel 2016. È ritenuto inamovibile quanto l’istituzione che racconta. Nel frattempo, ha visto aggiungersi una pattuglia di colleghi della Rai, delle agenzie di stampa e dei quotidiani, 25 in tutto, accreditati a svolgere il suo stesso ruolo.

Le origini

Breda è nato a Conegliano. Abita a Verona da mezzo secolo, da quando suo padre Romano fu nominato direttore della Banca Cattolica del Veneto, dopo che aveva guidato le filiali di Vazzola, San Bonifacio, Legnago, Portogruaro e Venezia. È cresciuto a Palazzo Mosconi, dove c’era la sede dell’istituto di credito.

È lì che sua madre Mariangela preparò la cena per Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, il quale con la benedizione dello Ior aveva da poco messo le mani sulla cassaforte dei cattolici nordestini.

«Allora non si sapeva che dietro di lui ci fosse la P2. Voleva cooptare mio padre nella direzione generale. Evidentemente ne ignorava il passato. Quand’era in Marina, papà fu fatto prigioniero dai tedeschi l’8 settembre 1943 e deportato in un lager in Germania. Evase, tornò in Veneto e si unì alla Resistenza con i partigiani cattolici della brigata Piave».

Pochi mesi dopo quell’incontro conviviale con Calvi, Romano Breda rassegnò le dimissioni, nonostante avesse appena 55 anni e quattro figli da mantenere. Ai familiari disse solo: «Quei mascalzoni avrebbero preteso che imbrogliassi i clienti con gli investimenti in Borsa».

Anche a Cristina Rubinelli, detta Titti, per lunghi anni docente di lettere e ottima cuoca, è capitato di dover improvvisare qualche ricevimento inatteso, con l’aiuto della signora Irma, scesa da Montecchia di Crosara a farle da aiutante ai fornelli.

È accaduto con i presidenti Cossiga e Scalfaro, quest’ultimo accompagnato dalla figlia Marianna, che le si presentarono nella casa in cui la coppia abitava con i figli Alvise e Giuseppe. Gli illustri ospiti trovarono un menu degno del Quirinale: ravioli di spinaci, arrosto al marsala con patate, fondi di carciofo e piselli, bavarese con frutti di bosco, torta di mele. Suggellato da Amarone e Recioto.

Una vita al Colle

Si occupa del potere romano, ma resta molto affezionato al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia.

«La famiglia si spostava secondo il progredire della carriera di mio padre. A Verona faccio base da 50 anni in un pendolarismo con Milano. Fu formativa la parentesi da adolescente, in bilico tra la magia letteraria di Venezia e il Far West della terraferma operaia. Ricordo un reportage di Alberto Cavallari sulla Mestre degli anni Sessanta, quando ci stavo io: “Un informe intrico vitalistico allo stato puro. Già la piazza pare Bengasi prima di Balbo. Case storte, nate come la tenda del beduino che sorge secondo come s’è accovacciato il cammello, hanno sconvolto il vecchio centro… Il resto è un mondo atomizzato dall’anarchia”».

Descrizione suggestiva.

«Ma troppo severa. Mestre era una realtà caotica, però culturalmente vivace, anche perché lì erano in incubazione fenomeni sociali e politici difficili da rintracciare nel Veneto sonnacchioso del tempo».

Il suo luogo del cuore?

«È un borgo della provincia di Treviso, Refrontolo, dove visse la mia nonna materna e dove i miei avevano una residenza molto amata. Una specie di Arcadia collinare, un angolo un po’ selvatico delle Venezie, con boschi, ruscelli, laghetti, cascate e, sullo sfondo, il monte Grappa e il Piave. Ci passava la linea del fronte durante la Grande Guerra e lì i partigiani si batterono contro i nazifascisti, a prezzo di dure rappresaglie. Per questo è disseminato di ossari, sacelli, monumenti e chiesette. E per questo alcuni paesi hanno addirittura cambiato nome: Nervesa della Battaglia, Sernaglia della Battaglia e, un po’ più su, l’eloquente Vittorio Veneto. Oggi, con il trionfo del Prosecco, a dominare sono soprattutto i vigneti, ma il posto rimane straordinario, come quando lo esploravo io a cavallo, che si noleggiava per pochi soldi. Incontravo gente orgogliosa e schietta».

Per esempio?

«Il poeta Andrea Zanzotto. Mi diede la sua amicizia fin da quando ero un ragazzo. Davanti a lui ero come una carta assorbente, interiorizzavo le sue riflessioni. Oltretutto tra noi parlavamo lo stesso dialetto pieno di apocopi diffuso lungo il corso del Piave, da Belluno a Jesolo. Insieme frequentavamo certe osterie sperdute, come quella delle Lucrezie, sul Mondragon: due vecchie sorelle che, secondo Zanzotto, parlavano solo con Dio e le galline».

Dialoghi interessanti.

«Ricordo un dibattito pubblico a Follina tra il poeta e l’ultimo erede dei signori della zona, Brandolino Brandolini d’Adda, che allora era presidente delle edizioni di Selezione dal Reader’s Digest. Il dibattito metteva a confronto le ragioni dei contadini e quelle dei feudatari. Brandolini, inutile dirlo, ebbe la peggio».

Altri personaggi incontrati?

«Per esempio, Nico Naldini, cugino di Pier Paolo Pasolini, e intellettuale di rango lui stesso. O Rodolfo Sonego, lo sceneggiatore di tutti i primi film di Alberto Sordi. O il politico trevigiano Bruno Visentini, economista del Pri e gran borghese, uomo colto, con il quale mi capitò di pranzare parecchie volte con la cacciagione allo spiedo nella Locanda da Lino, a Solighetto».

Ora va al Lido di Venezia.

«Ci passo l’estate. Abbiamo un pied-à-terre affacciato sul mare. Anche qui ho avuto frequentazioni interessanti, con Alberto Ongaro, scrittore di grande finezza, che abitava verso Malamocco, e con Carlo Della Corte, giornalista della Rai. E con il fotografo Fulvio Roiter. La prefazione al suo libro più venduto, Essere Venezia, nacque nella casa dei miei genitori, a Refrontolo, quando feci incontrare Fulvio con Zanzotto apposta per questo obiettivo».

Ama molto anche il Friuli-Venezia Giulia.

«Da quando vi accorsi come cronista per il terremoto del 6 maggio 1976. A Udine ho una carissima zia. Uno dei suoi figli, il mio cugino e coetaneo Claudio De Nardi, scomparso prematuramente, è stato un importante studioso della letteratura horror e fantasy, e di Howard Phillips Lovecraft, in particolare.

A Trieste, dove torno sempre con gioia, avevo una specie di prozia la cui vita era una sintesi della Mitteleuropa: triestina, figlia di un capitano greco, laureata in medicina a Vienna, aveva sposato un ingegnere navale d’origine trentina. Nella città giuliana passo qualche ora con l’amico Claudio Magris, che mi ha fatto l’onore di stendere la prefazione al libro che ho scritto con Zanzotto, In questo progresso scorsoio, che è un po’ il testamento civile del poeta».

Nel 2024, con Stefano Caretti, per Solferino ha dedicato un saggio a un polesano illustre: Il nemico di Mussolini. Giacomo Matteotti, storia di un eroe dimenticato.

«Conobbi suo figlio Matteo, secondogenito del martire dell’antifascismo, che sposò una lontana cugina di mia moglie e venne a vivere gli ultimi anni a Verona. I suoi racconti sul padre furono per me una folgorazione. Mi misi a studiare le carte di famiglia, confrontandole con l’archivio storico del socialismo italiano a Firenze, e rimasi impressionato dallo slancio ideale, dalla rettitudine morale di Giacomo, oltre che dall’orrore della sua morte».

Come arrivò al giornalismo?

«Conoscevo Nin Guarienti, che lavorava all’Arena. Nel 1973 cominciò a pubblicarmi qualche intervista. La prima fu con il poeta Diego Valeri. Poi vennero quelle con Emilio Vedova, Fulvio Roiter e Andrea Zanzotto».

Puntò subito in alto.

«Uscivo dal liceo Cavanis di Venezia, vicino alle Zattere, dove passeggiava Ezra Pound, l’Omero del Novecento. Mi autografò una copia dei Canti pisani. Una volta lo incrociai in una calle e gli chiesi: “Come va, maestro?”. Rispose: “La morte mi corre dietro, ma io non le do confidenza”».

Un grande.

«Sono in contatto con la figlia Mary de Rachewiltz, che vive in Alto Adige. Volevo laurearmi in lettere moderne, però mio padre mi dirottò su giurisprudenza. Alla fine svoltai: scienze politiche. Credevo che il giornalismo fosse fatto di elzeviri e svolazzi».

Quando capì che non lo era?

«La sera del terremoto in Friuli. Mi trovavo a Refrontolo, 70 chilometri in linea d’aria. Telefonai a Gilberto Formenti, direttore dell’Arena, offrendomi come volontario. “Vada di corsa e ci detti qualcosa prima di mezzanotte”, rispose. Pubblicò il mio pezzo da Osoppo. Lì capii che il giornalismo non è pettinare gli articoli ma recarsi sui fatti».

Fu assunto?

«Nemmeno mi pagavano. Solo quando me ne andai, il caporedattore Jean Pierre Jouvet mi fece liquidare l’elenco di tutte le collaborazioni».

E dove andò?

«Da Gino Colombo, il direttore che stava per aprire L’Eco di Padova, edito da Angelo Rizzoli. Mi assunse in cronaca. Palestra straordinaria: terrorismo, attentati, ferimenti, Toni Negri, processo 7 aprile».

L’Eco morì dopo tre anni.

«Ma non per mancanza di lettori. La nostra chiusura fu barattata con l’apertura dell’Occhio di Maurizio Costanzo. La prova fu trovata fra le carte di Licio Gelli a Villa Wanda».

E a quel punto lei che fece?

«Mi avevano offerto di traslocare a Oggi. Invece finii parcheggiato al Corriere Medico. Walter Tobagi parlò di me a Franco Di Bella, direttore del Corriere della Sera, che mi assunse nel 1980. La redazione interni era alloggiata nella Sala Albertini con quella politica guidata da Carlo Galimberti, che aveva come vice Vittorio Feltri. Al quale, nel fare un titolo, chiedevo: “Dammi un sinonimo di comunisti”. E lui: “Assassini”».

Riconosco in pieno l’uomo.

«Da Roma ci arrivò la lista degli iscritti alla loggia P2. Fui incaricato di passarla in tipografia. C’erano dentro tutti: Angelo Rizzoli, Silvio Berlusconi, lo stesso Di Bella. A ogni nome mi rivolgevo al capo: che faccio? “Va’ a chiederlo al direttore”. Di Bella sospirava: “Apri parentesi e scrivi: ha smentito”».

Di Bella dovette dimettersi.

«Aveva un tumore. Era una pasta d’uomo. Gli subentrò Alberto Cavallari, imposto da Sandro Pertini. Ho trovato la conferma nell’archivio storico del Quirinale, che custodisce le agende dei presidenti».

Come diventò quirinalista?

«Nell’estate 1990, Ugo Stille e il suo vice Giulio Anselmi mi ordinarono di seguire Cossiga in vacanza. Il direttore era stato a cena da lui e lo aveva trovato sovreccitato. Non lo mollai per 40 giorni filati. A Courmayeur annunciò: “Voglio dare la grazia al dottor Renato Curcio”. Il fondatore delle Brigate rosse perdonato? Una bomba. Kossiga, come lo chiamavano gli estremisti, aveva deciso di chiudere i conti con il passato. Lo inseguii con altri giornalisti fino in Cansiglio. Lì, nell’ultimo giorno di ferie, sbottò: “Vi nomino tutti cavalieri”. Notò il mio stupore: “Ma come, Breda, non le va bene?”. E io, con una battuta scema: mi sarei aspettato almeno prefetto. Lui: “D’accordo. Prefetto di Reggio Calabria”. Io: eh no, presidente, o Venezia o niente. “Allora niente”. Continuai a corrergli appresso con i neocavalieri. Più di 30 voli all’estero in pochi mesi. I colleghi ci ribattezzarono Feccia alata, su imitazione del club Freccia alata di Alitalia. Cossiga mi svegliava in hotel alle 6 perché facessi colazione con lui».

Si fingeva matto o lo era?

«Per me fu il profeta della catastrofe. Come dice Bernardo Valli, il più grande inviato, il giornalismo è la verità del momento. Mentre lo pratichi, non sai di scrivere la storia. Cossiga avvertì, inascoltato, che il sistema dei partiti stava per crollare, così com’era appena caduto il Muro di Berlino. Lucidissimo, nonostante un disturbo bipolare che non nascose mai, faceva il pazzo, ma non lo era, per poter dire la verità. Lo seguiva lo psichiatra Giovanni Battista Cassano, lo stesso che curava la depressione di Indro Montanelli».

Con Scalfaro si ritornò nei ranghi.

«L’ultimo dinosauro della Dc. Fu al potere mentre Tangentopoli faceva tabula rasa di tutti i partiti. Si trovò a duellare con Berlusconi, che per lui era un marziano. Il suo portavoce Tanino Scelba, nipote dell’ex premier Mario Scelba, chiese due volte per iscritto al Corriere la mia rimozione. Poi, anche grazie alla figlia Marianna, con Scalfaro instaurai un buon rapporto. Una sera alle 22, a fine dicembre, mi cercò al telefono: “Questo governo mi tratta come un cameriere. Mi ha mandato la legge finanziaria un’ora fa e mi costringe a firmarla senza darmi neppure il tempo di leggerla”. Capii che mi parlava di Berlusconi affinché lo scrivessi, cosa che feci. Era molto diverso da come lo avevo immaginato».

Un vecchio parroco?

«Già. Invece era ironico, curioso, buongustaio. I miei colleghi lo descrivevano intento a sorbire il brodino serale. Macché minestrina! Metteva il peperoncino su ogni pietanza, intonava canzoni napoletane e suonava il pianoforte».

Tramò contro Berlusconi?

«Ne registrò con gioia la caduta. Ma l’artefice del complotto fu Umberto Bossi: Forza Italia gli stava portando via un mucchio di parlamentari. Certo, Scalfaro e Bossi si trovarono in perfetta sintonia. Per un cattolico d’altri tempi, qual era Scalfaro, che andava segretamente in ritiro spirituale ad Assisi ogni mese, il Cavaliere rappresentava le ballerine che sculettavano in tv, la corruzione dei costumi».

Di Ciampi che mi dice?

«L’ho molto amato. Mi ricordava mio padre, anche per via dei trascorsi in Bankitalia. Fu il defibrillatore istituzionale, cercò di dare un assestamento al bipolarismo che intanto si era affermato. Rinverdì il patriottismo e restituì l’autostima agli italiani. Appena eletto, disse ai suoi consiglieri: “Badate, voglio pesare le parole come se fossero grammi d’oro”. Così fu».

Poi venne il doppio mandato di Napolitano.

«Un aristocratico. Fin da ragazzo si autodefiniva atarassico per la capacità di dominare le passioni. S’impose d’imparare l’inglese a 50 anni e ci riuscì».

Con Mattarella come va?

«Per indole è il meno loquace dei presidenti. Insegue l’idea di Stato-comunità cara ad Aldo Moro, maestro politico suo e del fratello Piersanti, assassinato dalla mafia. È un mediatore, ma nei momenti critici sa imporsi. La sua forza risiede nella mitezza, la trasmette con lo sguardo».

Per Dagospia è «la mummia sicula», nomignolo centrato.

«In visita a Zagabria, fu avvicinato da una scolaresca di Messina. Più tardi, lo provocai: presidente, voi siciliani dite che quella è la provincia babba, cioè talmente arretrata che non hanno neppure la mafia. Rispose in latino. Una sola parola: “Olim”, un tempo».

C’è mai stato un veneto che sarebbe potuto diventare capo dello Stato?

«Per caratura e reputazione, solo il dc Guido Gonella».

Ma lei che cosa pensa della politica?

«Tutto il male possibile».

Il quirinalista non riposa?

«Mai. Al momento di andare in pensione avevo 390 giorni di ferie non godute e 100 di riposi settimanali arretrati».

Perché chiamava «parón» il corrierista di lungo corso Giulio Nascimbeni?

«C’entra un aneddoto. Adriana Mulassano, che con Giulia Borgese in quegli anni era l’unica donna assunta in via Solferino, un giorno cercò il giornalista veronese nella sua casa di Sanguinetto. Rispose al telefono l’anziana domestica: “El parón nol ghe. L’è andà a l’ostarìa”. Giulio era un uomo di grande cultura e di grande semplicità. Gli ho voluto un bene dell’anima».

Per quanti anni ancora conta di restare quirinalista?

«Fino a quando mi terranno».

© MARSILIO EDITORI

Riproduzione riservata © il Nord Est