Non solo Liliana Resinovich: gli altri cinque casi irrisolti a Trieste

La maga, l’ispettore, la non vedente, la ragazza e l'ex commesso: sono le vittime dei cold case triestini, omicidi rimasti senza colpevole, come un giallo senza finale

Casi irrisolti, omicidi senza un colpevole. Anche a Trieste e dintorni. Con indagini che non sono riuscite, nel tempo, a dare un nome e un cognome agli autori dei delitti. Il caso più famoso è senza dubbio quello di Liliana Resinovich, sul quale l’attenzione mediatica e investigativa è tuttora alta. Qui però abbiamo scelto di raccontare altre cinque vicende che hanno segnato la cronaca nera triestina negli ultimi decenni e che sono finite nel dimenticatoio, catalogate ormai come “cold case”. Casi freddi. Senza colpevoli.

Sono quelle di Marina Sever in arte “maga Malika”, uccisa il 5 novembre 1997 nel suo appartamento-studio di via Flavia, di Susanna Chicco, strangolata nell’aprile 1996 nella sua soffitta di via del Bosco, di Arnaldo Franceschino, l’ex ispettore di polizia in pensione i cui resti vennero trovati in un terreno a Banne il 22 maggio del 2000, di Giuseppe Canziani, ex commesso soffocato con un cuscino il 4 febbraio 2001 nella sua casetta di San Dorligo della valle e di Alma Prasel, anziana non vedente uccisa a coltellate il 27 gennaio 2006. Tutti gialli senza un finale.

Marina Sever – 5 aprile 1997

La maga finita dentro giri di droga e trovata ammazzata in casa

Nel tinello di uno degli appartamenti all’ultimo piano del condominio di via Flavia 76, la sera del 5 aprile del 1997, fu ammazzata con una forbice e con delle martellate che le avevano fracassato il cranio Marina Sever, in arte “maga Malika”.

Una figura conosciuta allora in città, una cartomante che aveva riscosso un discreto successo, specializzata nei riti d’amore che eseguiva unendo con spilli le foto delle persone da accoppiare.

La 46enne si era trasferita in quell’alloggio da pochi mesi. Per anni, quando la sua attività nel mondo dell’occulto era più florida, aveva vissuto invece in Scala al Monticello.

Gli agenti di Polizia del commissariato di Muggia, quel 5 aprile di 26 anni fa, erano intervenuti su richiesta di un vicino di casa della Sever, il quale aveva sentito provenire dall’appartamento della donna invocazioni di aiuto.

Alcuni testimoni avevano riferito di aver visto fuggire un giovane di venti anni circa, con i capelli lunghi e scuri e un casco da motociclista tra le mani. I poliziotti l’avevano trovata nel tinello, riversa a terra, in un lago di sangue. Indossava la camicia da notte e i bigodini tra i capelli, segnale che con il suo assassino avesse una certa confidenza. L’appartamento non era a soqquadro, in un cassetto erano stati trovati tre milioni di lire, per questo era stata scartata fin da subito la pista della rapina: troppo efferato l’omicidio, con un martello trovato privo del manico di legno poco distante dal cadavere e quelle forbici rimaste conficcate nella sua gola.

Da tempo, nell’ambito della chiromanzia, il nome della maga Malika non circolava più, da quando appunto era finita in una brutta storia di traffico di stupefacenti. Ad avvicinarla a quel mondo era stata la sua attività di titolare di una piccola pensione. In quel contesto aveva conosciuto i marocchini dei quali poi sarebbe diventata complice. Di uno di loro era diventata anche la compagna. Due anni prima del suo omicidio, quattro carichi di hashish in arrivo dal Marocco erano stati intercettati.

La maga, poco tempo prima, era stata ascoltata dagli inquirenti, e l’ipotesi avanzata dagli investigatori era che chi l’ha uccisa forse pensava fossero state proprio le sue rivelazioni a far arrestare i quattro marocchini, pizzicati con il carico di hashish diretto in Italia. Insomma, una vendetta contro una collaboratrice di giustizia che in carcere era rimasta tre mesi.

Pochi, aveva giudicato qualcuno, ritenendo che quella libertà la donna se la fosse guadagnata vendendo i corrieri marocchini. Questo era l’unico movente rimasto nelle mani degli investigatori, sebbene allora il difensore della Sever avesse smentito senza mezzi termini che la sua cliente si fosse pentita e avesse in qualche modo collaborato con gli inquirenti. Forse, però, qualcuno era convinto del contrario.

La donna in precedenza era stata anche più volte denunciata per truffa, per assegni sui quali aveva alterato le cifre, per tentate circonvenzioni ad anziani. La sua pubblicità in cui vantava un’esperienza ventennale da astrocartomante, con 20 mila casi risolti, per anni veniva pubblicata sulle riviste di annunci. Poi il traffico di stupefacenti, un giro di conoscenze diverso, il via vai di tossicodipendenti nello studio testimoniato allora anche dai vicini di casa, il carcere, lo sfratto e il successivo trasferimento in quell’alloggio di via Flavia dove è stata trucidata.

Il suo assassino è fuggito all’estero?

Susanna Chicco – aprile 1996

La ragazza strangolata nella soffitta: gli incontri e l’arresto sbagliato

Il corpo della 33enne Susanna Chicco era stato trovato nella serata del 13 aprile del 1996, in una soffitta di via del Bosco 17. Era riverso sul pavimento, in un angolo della cucina, in avanzato stato di decomposizione. Il padre due giorni prima ne aveva denunciato la scomparsa. La giovane abitava con i genitori in via San Benedetto, nel rione di Chiarbola, e dalla sera prima non aveva più dato notizie di sé.

Una nota diffusa dalla Squadra mobile nelle ore successive al ritrovamento del cadavere, si limitava a indicare come «quell’appartamento risultava essere luogo di incontri amorosi occasionali e mercenari».

Una casa di appuntamenti dunque, a luci rosse, che la Chicco aveva affittato pochi mesi prima. A scoprire il corpo semisvestito della donna era stato un amico, che aveva le chiavi di quella soffitta a pochi passi da piazza Garibaldi e dove talvolta si fermava a dormire, o almeno così aveva riferito. Ai carabinieri aveva raccontato di essere entrato in quel mini appartamento e di aver trovato il cadavere, con indosso solo un body color carne e i collant.

Il modesto alloggio, al momento dei rilievi, era risultato in ordine, con i vestiti della donna sistemati ordinatamente sulla sedia, il letto rifatto. Non erano state rinvenute tracce di stupefacenti, ma erano spariti la borsetta di Susanna, alcuni cosmetici, un’agendina.

I vicini di casa non avevano avvertito delle urla, non si era accorti di nulla, non avevano neppure denunciato nei mesi precedenti strani via vai. L’autopsia, il giorno successivo, aveva riferito di una morte per asfissia traumatica. Susanna era stata strangolata.

Gli inquirenti avevano sentito l’ex fidanzato della ragazza, residente a Viterbo, che aveva snocciolato un alibi di ferro e poi un’infermiera dell’ospedale Maggiore, amica della donna. Erano state approfondite le posizioni di diversi clienti, di uno in particolare che, secondo l’ex fidanzato, si era invaghito di lei. Si trattava di un padre di famiglia di Fiumicello che le spediva mazzi di fiori.

Tra le persone ascoltate anche un invalido civile residente in via D’Alviano, che aveva assidui incontri con la donna. Poi le indagini si erano concentrate sull’amico, allora 35enne, che aveva trovato il corpo della povera Susanna. Aveva dei contatti con un club con sede allora in corso Italia 12, un’attività che sarebbe servita a combinare incontri.

L’ipotesi dei carabinieri di via dell’Istria che conducevano le indagini, era che a strangolare la 33enne fosse stato un cliente oppure il protettore. Dagli elementi raccolti dagli investigatori, era emerso la ragazza avrebbe voluto provare ad uscire da quel giro di prostituzione.

Dopo poche settimane, il 9 maggio sempre del 1996 quindi, la possibile svolta con l’arresto dell’uomo che aveva rinvenuto il corpo, per l’ipotesi di estorsione e sfruttamento della prostituzione, ma non per l’omicidio della giovane.

Secondo gli inquirenti – che sospettavano il 35enne fosse a conoscenza di elementi utili alle indagini sulla morte della ragazza – aveva scattato delle foto hard che usava per tentare dei ricatti. Era poi spuntato un assegno da un milione e 300 mila lire emesso da Susanna a suo favore: il pagamento della “protezione”?

L’uomo, finito in carcere, aveva respinto le accuse e dopo 50 giorni passati tra il Coroneo e i domiciliari, era tornato libero e da questa storia ne è uscito da innocente. Tutte le altre piste battute dagli inquirenti sono risultate cieche e l’assassino di Susanna l’ha fatta franca. —

Arnaldo Franceschino – 14 ottobre 2000

Prima la Panda, poi il cadavere a Banne: il giallo dell’ispettore

Il 17 febbraio del 2000 l’ex ispettore della Scuola allievi di Polizia Arnaldo Franceschino venne visto allontanarsi per l’ultima volta dalla sua abitazione di via Giusti, nel rione di Roiano. Il 76enne era a bordo della sua Fiat Panda grigia. Viveva da solo, era vedovo e in pensione ormai da anni. I figli nei giorni successivi fecero denuncia di scomparsa: «Indossava un cappotto grigio spinato, un cappello a falde, un pullover verde, dei pantaloni grigi, non ha con sé il passaporto», avevano riferito.

Per mesi di lui non si ebbero notizie. Poi il 22 maggio dello stesso anno, in via Belpoggio, venne ritrovata la sua Panda.

A segnalarla fu un conoscente dell’ispettore, che passando di là per caso la notò e avvisò la Polizia, che con gli uomini della Scientifica rivoltarono come un calzino quell’automobile, senza trovare dettagli illuminanti.

La macchina era stata parcheggiata a pochi metri dalla sede del Servizio segreto militare: coincidenza quanto mai strana, dettata forse dalla volontà di suggerire un ipotetico coinvolgimento di Franceschino con l’ambiente degli 007 e indirizzare così le indagini.

I figli, dopo la scomparsa, avevano scoperto che negli ultimi mesi dall’abitazione del padre erano partire decine di telefonate dirette in Siria, Libano, Pakistan, Romania, Olanda. Chiamate brevi.

Il 14 ottobre del 2000, dunque otto mesi dopo la scomparsa, la raccapricciante svolta nella vicenda, con i resti di Franceschini scoperti vicino a Banne.

Sul teschio, all’altezza della nuca, si notavano tre buchi, «segno di colpi inferti con violenza con un martello da muratore o con un “cric”», avevano ipotizzato gli inquirenti, conviti che l’omicidio non si fosse consumato lì, ma che l’ispettore fosse stato ucciso altrove e poi trascinato in quel bosco.

Il caso Franceschino era poi sparito dalle pagine della cronaca locale. Per riemergere con prepotenza nel 2009, perché tirato in ballo nelle lettere anonime che per oltre un anno un “corvo” aveva spedito per diffamare l’autore di gialli Veit Heinichen.

Il delatore seriale aveva tentato dapprima di distruggere l’immagine del giallista tedesco, per poi sollecitare lo stesso Heinichen a fare luce proprio sul caso Franceschino. Il “corvo” lo aveva invitato a concentrare l’attenzione su un ex collega dell’ispettore, ancora in servizio ai tempi del delitto, che arrotondava lo stipendio favorendo l’ingresso in Italia di clandestini.

Un passeur, insomma, che – secondo le ricostruzioni fornite nelle lettere anonime – prima si sarebbe servito del telefono di Franceschini per prendere accordi e poi lo avrebbe ucciso per evitare che quest’ultimo finisse per rubargli gli affari. Erano stati proprio i continui, e apparentemente circostanziati riferimenti alla morte di Franceschino inseriti nelle missive anonime a spingere gli investigatori della Mobile a svolgere nuovi accertamenti su alcune tracce di Dna trovate su panni e mozziconi ritrovati nella Panda. Ma l’assassino dell’ex ispettore continua a rimanere nel buio.

Giuseppe Canziani – 4 febbraio 2001

Il corpo senza vestiti né più vita dell’ex commesso del Carso

Morto, nudo, sul letto, a pancia in giù, con alcuni tagli superficiali sul torace. Così era stato trovato Giuseppe Canziani, il 4 febbraio 2001, nella sua casetta al civico 255 di San Dorligo della Valle, a pochi passi dal Municipio, in fondo a una stradina sterrata tra le vigne.

A scoprire il corpo del 62enne, ex commesso dei grandi magazzini “Godina”, era stata la nipote. Aveva suonato al campanello, senza ricevere alcuna risposta. Entrando dal cancello, aveva trovato la porta d’ingresso socchiusa e le chiavi infilate nella toppa. Poi la macabra scoperta.

Aveva subito chiamato i carabinieri. Nelle prime ore non era stata esclusa neppure l’ipotesi che la morte di Canziani fosse stata causata da un malore, magari dopo un gioco erotico o, comunque, dopo un rapporto con un amico occasionale.

Poi l’autopsia aveva tolto ogni dubbio: Canziani era stato ucciso da una o due persone dopo un rapporto sessuale, picchiato e infine soffocato con un cuscino. La sua auto, un’Alfa 146, era stata trovata abbandonata in via Flavia. Laura Barresi, il pm che coordinava le indagini, aveva disposto l’analisi sulle tracce di Dna trovate nelle parti intime della vittima.

Canziani era in pensione da qualche anno. In quella villetta ci andava ogni tanto, mentre continuava a vivere al civico 104 con la madre e la sorella. I carabinieri, ispezionando la stanza teatro dell’omicidio, avevano trovato diverse cassette hard. Gli inquirenti avevano ascoltato parenti e conoscenti, scoprendo che il 62enne, il 3 febbraio, quindi il giorno prima che il suo corpo venisse trovato senza vita, aveva passato la sua giornata in compagnia di un amico residente a Gorizia.

L’uomo, un operaio di 44 anni, era finito sul registro degli indagati. «Un atto dovuto», aveva precisato il pm. Lui aveva raccontato di aver passato con Canziani il pomeriggio sul Carso goriziano e poi la serata in un pub sulle Rive di Trieste, salutandolo poi all’uscita del locale. Il giorno successivo aveva tentato di mettersi in contatto telefonico con l’amico, senza successo. A quel punto aveva avvertito la nipote dell’ex commesso, che era quindi andata ad assicurarsi di persona che lo zio stesse bene, trovandolo invece esanime.

L’operaio goriziano supponeva che «Giuseppe ha incontrato qualcuno sulle Rive, dopo che ci siamo salutati, e se l’è portato a casa. Forse un camionista, di certo una persona cattiva».

L’assassino avrebbe quindi ucciso Canziani, rubandogli tra l’alto la collanina, e poi a bordo della sua Alfa avrebbe raggiunto via Flavia, da dove sarebbe poi scappato a piedi. Ricostruzioni che erano rimaste ipotesi, senza precisi riscontri se non quelli autoptici. In una piccola realtà come San Dorligo, quel delitto aveva creato clamore. I residenti raccontavano di un uomo gentile, rispettoso.

La famiglia dell’uomo vive nel centro del paesino e vuole dimenticare, mentre il responsabile della morte dell’ex commesso resta senza un nome.

Alma Prasel – 27 gennaio 2006

La non vedente uccisa in cucina a coltellate

Era il pomeriggio del 27 gennaio del 2006, quando il marito della non vendente Alma Prasel Stamatis, un medico residente in Grecia, aveva chiamato un’amica triestina. La moglie, che viveva da sola, non rispondeva al telefono. Preoccupato, le aveva chiesto se poteva andare a dare un’occhiata nell’appartamento della donna. Quando l’amica era entrata nell’appartamento di via Pecenco 4, aveva trovato il corpo della 64enne riverso a terra, in cucina. Attorno c’era del sangue. Alma era stata uccisa con un coltello dalla lama di 20 centimetri.

L’autopsia aveva evidenziato come la donna fosse stata uccisa con una decina di coltellate inferte con violenza al torace e al collo. Prasel era poi morta dissanguata. Il coltello era stato trovato sul tavolo della cucina. Chi l’aveva uccisa era poi fuggito chiudendo la porta d’ingresso, che non risultava forzata.

Quindi era stata la stessa vittima a far entrare il suo assassino? Lo conosceva? Aveva riconosciuto la voce? O si era fatta trarre in inganno da un annunciato sopralluogo dei tecnici dell’ Acegas?

Alma Prasel, proprio a causa della sua menomazione, non si fidava molto, era sospettosa, non avrebbe mai aperto la porta a uno sconosciuto. La Scientifica ‒ le indagini affidate alla Polizia erano state coordinate dal pubblico ministero Federico Frezza ‒ aveva raccolto le tracce lasciate sulla porta, sul manico del coltello e anche l’impronta di una scarpa rinvenuta vicino alle macchie di sangue.

Dall’appartamento non era sparito nulla, neppure la borsetta della 64enne e il portafogli. Nei giorni successivi erano stati esaminati anche il conto corrente e i depositi bancari della Prasel, le ultime operazioni allo sportello, i prelievi in contanti, prendendo in considerazione tra i moventi anche quello economico.

Il marito aveva fatto riferimento a somme di denaro importanti nella disponibilità della vittima.

Da una serie di dettagli era emerso come l’assassino conoscesse bene la casa della Prasel, si muovesse con familiarità tra quelle stanze, tanto da trovare facilmente quel coltello dalla lama di 20 centimetri che la donna riponeva in un luogo specifico della cucina.

Dal telefono cellulare della vittima era sparita la sim card: un chiaro tentativo dell’omicida di non lasciare traccia dei precedenti contatti. Alcuni testimoni, anche vicini di casa dell’anziana, avevano riferito di aver visto spesso nei giorni precedenti al delitto Alma Prasel in compagnia di una persona.

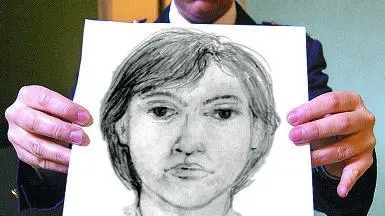

La Questura aveva diffuso l’identikit di una donna di 45-50 anni, alta circa un metro e 65, di corporatura robusta, con la faccia paffuta, i capelli corti e di colore scuro, così come gli occhi. Era stata vista nell’appartamento della Prasel, prima che la donna venisse uccisa, dall’addetta di un’azienda incaricata da Acegas di effettuare i rilievi dei contatori.

Erano state attenzionate quattro figure, quattro donne, segnalate da alcuni cittadini perché somiglianti all’identikit. Anche i residenti dello stabile di via Pecenco 4 avevano riconosciuto nel disegno tracciato dagli esperti della Questura, il volto della donna che accompagnava la non vedente nei giorni che avevano preceduto l’omicidio. Sembrava che il cerchio attorno all’assassina si stesse stringendo, invece l’autrice di quell’efferato delitto non ha ancora un’identità. Ha un volto, ma non ha un nome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © il Nord Est