Michieletto porta in scena alla Scala “Il nome della rosa”

Il regista d’opera veneto: «Il film non c’entra nulla, è un’altra cosa rispetto al libro e anche all’opera di Filidei». Cinque recite sono già sold out

«Quando qualcuno a teatro mi dice: no, questo non si può fare, quasi sempre vuol dire che è quello che bisogna fare», dice agli studenti dello Iulm Damiano Michieletto, veneziano, 49 anni, il più famoso regista d’opera italiano (ma non solo: quest’inverno uscirà “Primavera”, che è il suo primo film tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa, storia venezian-vivaldiana: però aveva già girato un film-opera, fantastico, sul Gianni Schicchi di Puccini).

A naso, qualcosa che pare proprio difficile da portare a teatro è Il nome della rosa di Umberto Eco, romanzo erudito e complicato, uscito nell’anno di molta grazia letteraria 1980 e bestseller mondiale, che invece è diventato un’opera lirica di Francesco Filidei che debutterà domenica 27 alla Scala, regia appunto di Michieletto.

Già tutto esaurito

Con grande attesa: le cinque recite sono tutte già esaurite, fioccano anticipazioni sui media e pettegolezzi sui social, e l’Ufficio stampa del teatrone ha sollecitato i giornalisti ad accreditarsi prima possibile perché i posti loro riservati rischiano di rivelarsi insufficienti. D’accordo, alla Scala il sold out è abbastanza frequente, anche se spesso grazie a turisti overdressed che vengono placcati dalle maschere mentre tentano di entrare in sala con la flûte di champagne e se ne vanno al primo intervallo dopo essersi fatti i selfie, ma è l’eccezione più che la regola quando si tratta di opere contemporanee.

L’opera nuovissima

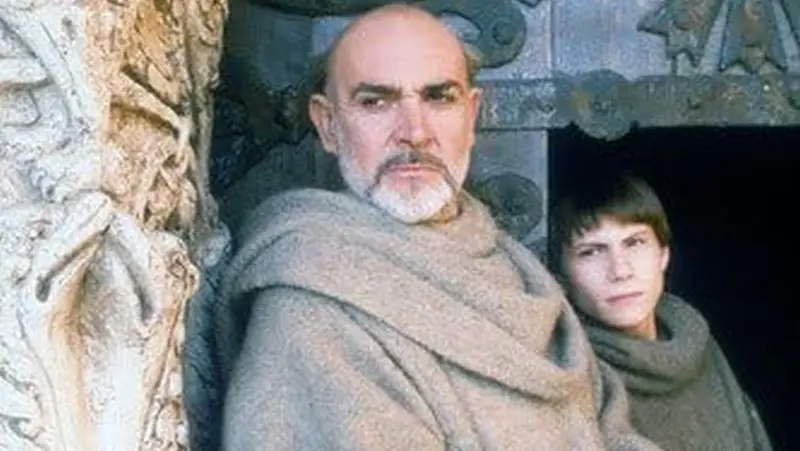

Questa, più che contemporanea, è proprio nuovissima. In fin dei conti, siamo nel solco della tradizione: anche Verdi o Puccini prendevano i romanzi o i drammi di successo e li melodrammatizzavano. Semmai, la sfida è scegliere proprio Eco, perché il suo è un libro “a strati”: non ci si fermi a quello superiore o magari superficiale, un giallo anche un po’ pulp con delitti a catena nell’abbazia medievale (e infatti a questo lo riduceva inevitabilmente il film dell’86, con Sean Connery che fa uno Sherlock Holmes con il saio), mentre scavando ci si scopre una miriade di messaggi, profondità estetiche e filosofiche, in un sofisticato gioco intellettuale di citazioni, rimandi, echi (appunto).

Il compositore

Filidei, pisano, 50 anni, più eseguito all’estero che in Italia, e questa invece è purtroppo la regola e non l’eccezione, è forse il musicista giusto per tradurre in note questa divagante complessità.

È un grande compositore ma anche un grande operista, e come si sa le due caratteristiche non sempre coincidono, vedi gli illustrissimi casi di Schubert o di Haydn. Di saperci fare con il teatro l’ha dimostrato con due opere bellissime, il Giordano Bruno del 2015 visto in mezza Europa, Milano compresa (ma al Piccolo, non alla Scala) e L’inondation, clamoroso successo nel ’19 all’Opéra-Comique.

Filidei ha lavorato sul libretto con Stefano Busellato e annuncia una partitura complessa ma non inaccessibile, basata su una rigorosa architettura musicale che riproduce quella del romanzo.

Versione italiana e francese

In coproduzione con l’Opéra di Parigi e il Carlo Felice di Genova, Il nome della rosa è stato scritto in una doppia versione, italiana e francese, con differenze non solo linguistiche. Giustamente (ma non è scontato quando si fa la contemporanea), la locandina è davvero importante.

Sul podio sale Ingo Metzmacher e in scena non ci sono i consueti letali “specialisti” ma delle vere voci liriche: Guglielmo da Baskerville è il baritono americano Lucas Meachem, poi canteranno anche Gianluca Buratto, Fabrizio Beggi, Roberto Frontali, Giorgio Berrugi, Giovanni Sala, Leonardo Cortellazzi e la star dei controtenori, Carlo Vistoli.

Due le parti “en travesti”: sono mezzosoprani sia il giovane Adso da Melk, Kate Lindsey, sia, ed è una scelta intrigante, il fanatico Bernardo Gui, la triestina Daniela Barcellona, abbonata alle parti da “uoma” del melodramma italiano dell’Ottocento per via del suo uno e 80 senza tacchi, ma che l’inquisitore, finora, non l’aveva mai fatto.

Il resgista Michieletto

Soprattutto, a mettere in scena l’Eco cantato c’è Michieletto, e qui basta la parola per far venire l’orticaria ai tradizionalisti e a eccitare chi pensa che il teatro d’opera non debba essere il museo di sé stesso.

Intercettato appunto mentre veniva intervistato da Giampiero Beltotto allo Iulm, Michieletto ha messo in chiaro che, intanto, «il film non c’entra nulla, è un’altra cosa rispetto al libro e anche all’opera», e che Il nome della rosa è sì «un romanzo grosso così» ma non ne verrà buttato via nulla, cioè sarà ridotto ma non rimpicciolito a mero giallo storico. In scena si ritroverà il gioco di simmetrie e geometrie del libro, le sette giornate, le sette stanze, l’abbazia ottagonale, esattamente come succede nella musica di Filidei.

Il palcoscenico sarà dominato da una grande cattedrale sospesa e il medioevo con i suoi mostri di pietra e i suoi codici miniati ci sarà, ma stilizzato.

«Insomma, la vicenda è quella che sapete però raccontata con un’estetica contemporanea, che non esclude le citazioni dei bestiari medievali e dei loro colori sgargianti».

Già, ma da un’opera del genere cosa dobbiamo aspettarci? «Posso dire cosa non dev’essere: retorica, prevedibile e autoreferenziale. E poi credo che se si fa una grande produzione come questa, uno spettacolo di tre ore di durata, con una grande orchestra, una compagnia di una ventina di cantanti, il coro, il coro di voci bianche e così via, bisogna che il risultato sia spettacolare, che emozioni, che ti tenga incollato alla poltrona. Soprattutto, vogliamo sorprendere». L’eterno gioco del teatro, insomma.

Come dice lui ai ragazzi: «Il sipario chiuso è come un regalo ancora da scartare: bisogna scoprire cosa c’è dentro». —

Riproduzione riservata © il Nord Est