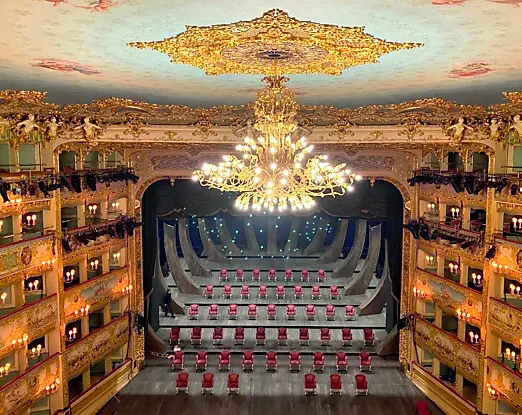

Ortombina dalla Fenice alla Scala: «A Venezia ho imparato che il teatro è un’agorà»

Il sovrintendente lascia dopo sette anni: «Non ho accettato proroghe, serve prendere una posizione e cercare continuità. I giorni più difficili con l’acqua granda»

La lavagna con i titoli della stagione sinfonica è poggiata a terra nello studio, mentre un busto di Verdi ammicca dalla libreria. Ma la cravatta con disegnate biciclette stilizzate (simbolo della passione per il ciclismo) sta per essere ripiegata nella valigia.

Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico della Fenice, lo ha detto chiaramente: l’11 dicembre sarà l’ultimo giorno da sovrintendente nel teatro veneziano, in attesa di salpare per la Scala. Un viaggio lungo venti stagioni, tra titoli che hanno fatto la storia (La traviata con la regia di Robert Carsen) e amicizie inossidabili (quella con il maestro Myung-Whun Chung).

Ortombina, che cosa porterà di Venezia a Milano?

«Prima di tutto, voglio spiegare perché non ho accettato la proroga fino al primo marzo».

Ci dica.

«Non è una questione legata alle proteste sindacali: voglio accelerare il processo della mia successione, è una questione di rispetto per la Fenice. Ha ritardato oltre ogni limite, è da 25 anni che non accade una cosa del genere: non è possibile che in un anno non si siano prese posizioni».

A livello istituzionale si sarebbe potuto fare di più?

«Nel giro di un anno il ministro alla Cultura è cambiato, il sindaco Brugnaro si è trovato in difficoltà cambiando repentinamente le persone con cui si deve confrontare. Già ora, un giorno alla settimana, sono alla Scala: le persone vogliono sapere cosa succederà alla Fenice».

E starà anche al suo successore sedersi al tavolo con i lavoratori dopo lo sciopero della prima.

«Mi congedo con serenità, lo sciopero è uno dei tanti incidenti di questi anni, ma deve riportare al dialogo altrimenti è una sconfitta per tutti. Domani (il 10 dicembre, ndr) ci sarà l’ultimo consiglio di indirizzo dove si presenta il budget, siamo in pareggio: poi si insedierà un nuovo consiglio che proporrà un nome al ministro, ci vorrà qualche settimana».

A proposito di successori...

«Non faccio nomi. Ma bisogna andare indietro per trovare figure apicali che non avessero un legame con la Fenice. Brugnaro, nel 2017, rischiò a scegliermi e auspico in questa sua attitudine: non ero mai stato sovrintendente, ma alla Fenice ero direttore artistico dal 2007. Non voglio dar giudizi, ma si deve tener conto che questo teatro ha sempre avuto una continuità».

Quindi che cosa porterà da Venezia a Milano?

«Tutto. Venti stagioni da direttore artistico, gli ultimi sette anni da sovrintendente: ho imparato qui che la vera funzione di un teatro è essere l’agorà di una società. La musica non è un fine, ma un mezzo».

Le mancherà il pubblico della Fenice?

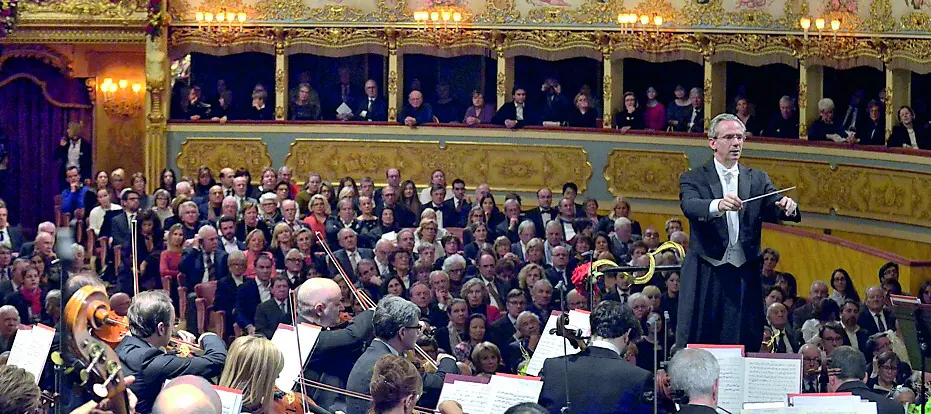

«È un pubblico colto e curioso, che vuole novità. E che ama le opere che riguardano la città, penso a I due Foscari, al Marin Faliero, alle Baruffe con la regia di Michieletto».

Un’opera a cui è legato?

«La traviata di Robert Carsen. È stata la prima pietra del “modello Fenice”, nato con Pierangelo Conte e Bepi Morassi: ci siamo chiusi nel mio ufficio per settimane, calcolatrice alla mano, per raddoppiare il numero dei titoli alternando novità a riprese. Un’opera che inizialmente non era piaciuta, ma che rilanciai con Myung-Whun Chung: oggi è storia».

Il momento più difficile?

«Non ci sono parole per descrivere l’acqua granda del 2019: appena la marea ha iniziato a scendere, sono venuto in teatro. Abbiamo spostato violini e contrabbassi dal piano terra al mio ufficio, con le sole torce dei telefoni. Erano i giorni della prima del Don Carlo. Poi la pandemia, con l’arca di legno per distanziare gli spettatori e lo streaming a sala vuota».

E il suo primo ricordo?

«La mia primissima volta qui, c’erano Palafenice e Malibran. Ricordo i container, mi sorprese quella comunità così coesa in un momento complesso. C’era la prima del Don Pasquale al Malibran con un tenore al debutto, Massimo Giordano, ero un po’ spaventato. Conoscevo poco la città e presi il vaporetto fino a Rialto. Lungo il viaggio, ero circondato da abbonati e la mia paura cresceva sentendo i loro commenti. Ma è andata bene».

Le mancherà vivere a Venezia?

«Il tragitto dal teatro a casa è un’emozione. Nel buio delle calli, penso al pubblico e agli artisti. A volte, quando arrivo a casa, riascolto concerti e opere alla radio».

Tratteggiando un bilancio, c’è il Malibran rinnovato, il ritorno a San Marco...

«Il Malibran è un punto di orgoglio, altrimenti la Fenice non sarebbe quella che è. Poi l’appuntamento di Capodanno e a San Marco, insieme alla Rai. Non ho mai portato il teatro nella legge Bray. E ancora, i concerti nella chiesa di San Fantin, che spero verranno riproposti così come l’Otello al Ducale. Ringrazio la città e, di cuore, tutti i lavoratori della Fenice». —

Riproduzione riservata © il Nord Est