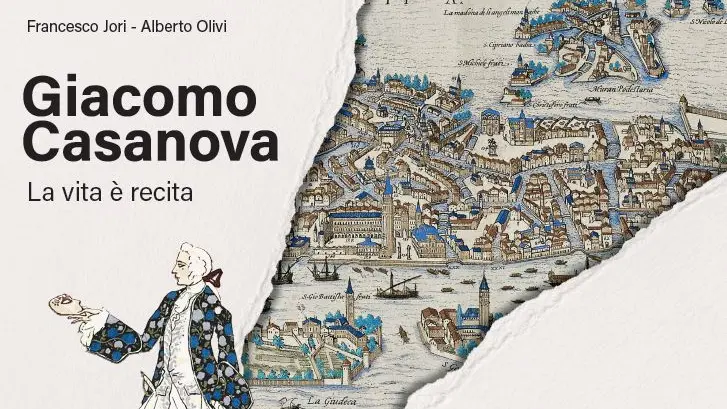

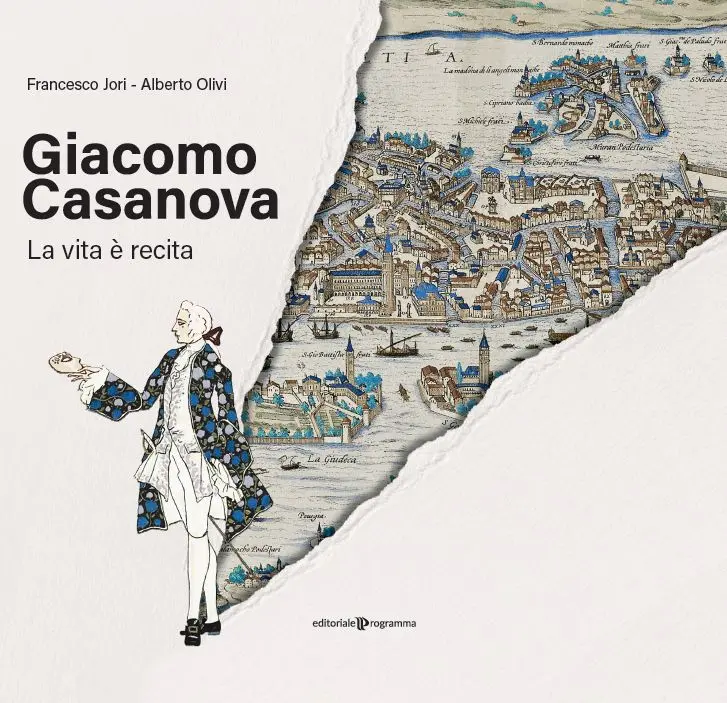

Trecento anni fa nasceva a Venezia Giacomo Casanova, un libro lo racconta

In edicola con il nostro giornale «La vita è recita»: Francesco Jori e Alberto Olivi raccontano la sua esistenza, specchio di un’Europa che cambia tra passioni sfrenate e intellettualità acuta, tra dissolutezza e genialità

Trecento anni fa nasceva a Venezia Giacomo Casanova, una delle figure più affascinanti e controverse della storia. Editoriale Programma celebra questa ricorrenza con il libro Giacomo Casanova - La vita è recita, scritto da Francesco Jori e Alberto Olivi, che ripercorre la vita e le avventure di un personaggio spesso ridotto al solo ruolo di libertino, ma che in realtà fu molto di più: intellettuale, scrittore, diplomatico, filosofo e avventuriero. L’opera si inserisce nella stessa collana di Marco Polo - La vita è viaggio, firmato dallo stesso Jori, tracciando un parallelo tra due grandi veneziani che hanno fatto della loro esistenza un viaggio senza confini.

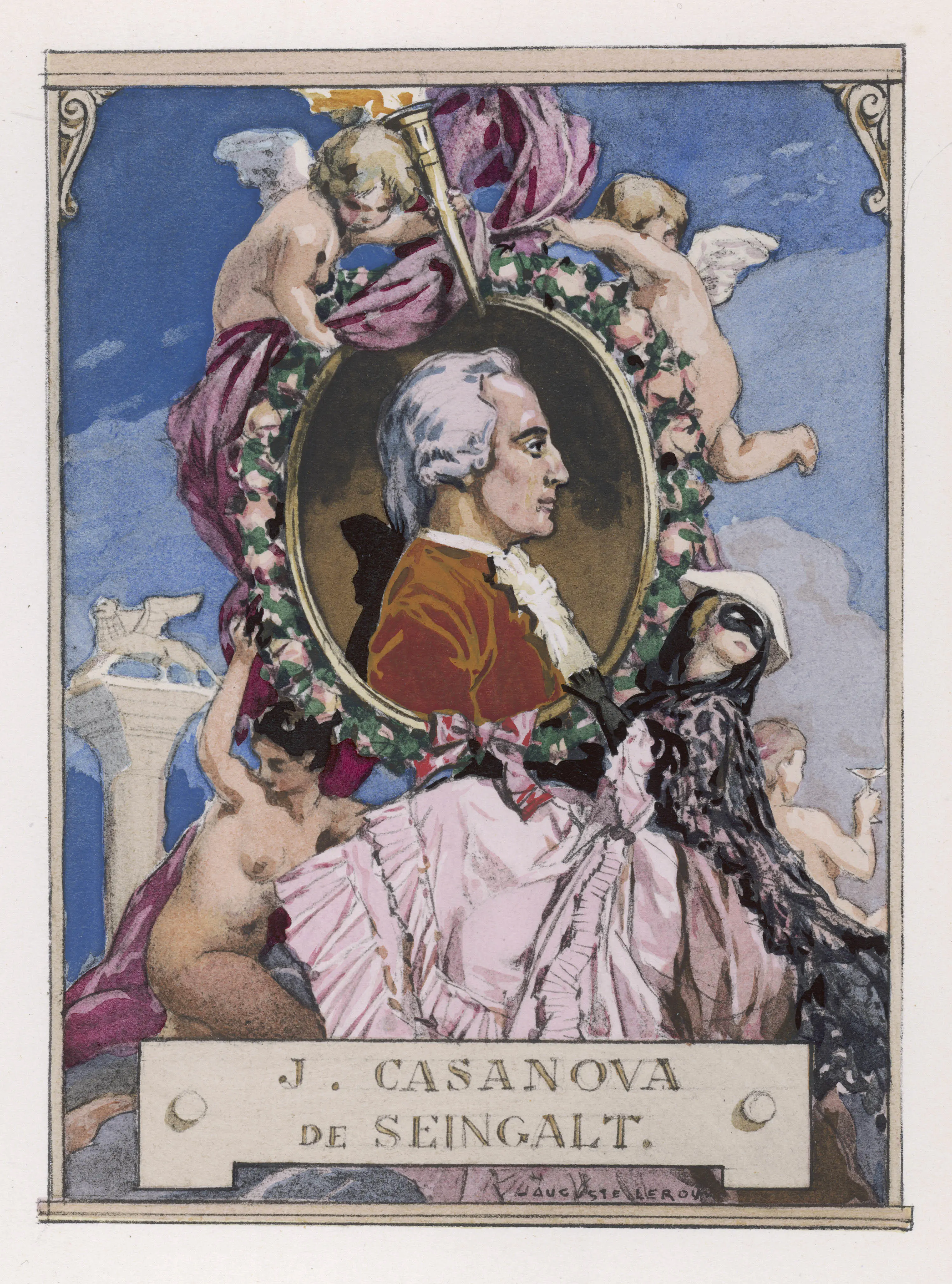

Casanova non è solo un seduttore, ma il simbolo di un’epoca straordinaria e decadente, in cui la Serenissima assiste alla propria inesorabile fine mentre vive un ultimo straordinario splendore culturale. Nella Venezia del Settecento, tra teatri, ridotti e salotti, si muove con disinvoltura e sfrontatezza, conoscendo e frequentando le più grandi personalità dell’epoca: da Voltaire a Rousseau, da Mozart a Caterina II di Russia.

Il libro tratteggia un Casanova che incarna il suo tempo: brillante e inquieto, sempre alla ricerca di nuove esperienze, eppure destinato a un’esistenza segnata dall’esilio e dalla solitudine.

La sua opera più celebre, Histoire de ma vie (“Storia della mia vita”, conosciuta anche come le Memorie), è una testimonianza preziosa della società del XVIII secolo, tanto che Benedetto Croce la definì “l’archivio segreto del Settecento”. Nonostante le censure e le manipolazioni che ha subito nel corso del tempo, l’opera resta una fonte straordinaria per comprendere non solo la vita del suo autore, ma anche la mentalità e le trasformazioni di un’epoca in fermento.

Casanova è stato un viaggiatore instancabile, attraversando le corti europee e intrecciando rapporti con sovrani, filosofi, artisti e scienziati. Le sue avventure sono il riflesso di un mondo in bilico tra tradizione e modernità, in cui la ragione illuminista inizia a scardinare i dogmi del passato.

Questo libro è un viaggio tra luci e ombre di un secolo che ha segnato profondamente la storia europea, restituendo a Casanova il ruolo che gli spetta: quello di una mente brillante, capace di attraversare la sua epoca con intelligenza e fascino, lasciando un’impronta indelebile. Francesco Jori, con la sua esperienza giornalistica e la sua profonda conoscenza della storia veneta, e Alberto Olivi, esperto della Serenissima, offrono un ritratto vivido e documentato, unendo rigore storico e capacità narrativa.

Giacomo Casanova - La vita è recita è un’opera che restituisce giustizia a un personaggio complesso, mostrando come la sua vita non sia stata solo un susseguirsi di conquiste amorose, ma il riflesso di un mondo in trasformazione, dove il vecchio ordine si sgretola lasciando spazio a nuove idee e rivoluzioni. In questo senso, la parabola di Casanova assume un significato ancora più profondo: la sua esistenza è lo specchio di un’Europa che cambia, tra passioni sfrenate e intellettualità acuta, tra dissolutezza e genialità. Un libro che non solo racconta una vita straordinaria, ma ci immerge in un’epoca di profondi mutamenti, restituendo il ritratto di un uomo che ha saputo vivere ogni istante come un’avventura senza fine.

La sinossi

Tre secoli fa, il 2 aprile 1725, nasceva a Venezia quello che assieme a Marco Polo sarebbe diventato il veneziano più conosciuto al mondo: Giacomo Casanova. Singolare quanto poliedrica figura, è passato alle cronache come impenitente libertino, ma in realtà era molto di più: intellettuale, scrittore (le sue Memorie rappresentano uno dei capolavori della letteratura), diplomatico, filosofo, esoterista, raffinato gourmand, avventuriero, di casa nelle corti reali di mezza Europa.

Il libro ripercorre un’esistenza intensa, che corre parallela al secolo in cui la Serenissima conosce un inarrestabile declino e una traumatica fine, ma durante il quale riesce ad esprimere esponenti di primissimo piano della cultura, da Tiepolo a Canaletto, da Vivaldi ad Albinoni, da Goldoni a Gozzi. Casanova e Venezia si spengono quasi contemporaneamente; il loro ricordo rimane per sempre.

L’abstract. Gioco d’azzardo, che passione

Andando indietro nel tempo, si può tranquillamente affermare che il gioco d’azzardo a Venezia ha radici ben antecedenti al secolo di Casanova. Anzi, a voler trovare un quando e un dove collocare la nascita del gioco d’azzardo “legalmente riconosciuto” a Venezia, bisogna risalire addirittura al periodo del dogado di Sebastiano Ziani (1172-1178). Dove? Nientemeno che in Piazzetta San Marco, tra le colonne di Marco e Todaro.

L’architetto che le erige, un lombardo attivo a Venezia fin dalla metà del XII secolo, tale Nicolò Barattieri (o Barattiero), personaggio attorno al quale aleggia un’aura di leggenda, ma che effettivamente lavorò in città ed ebbe numerosi e validi allievi, escogita un sistema ingegnoso per sollevare i due monoliti che giacevano da tempo sul molo. Fa legare all’estremità di ciascuna colonna delle corde, tese lungo tutta la piazzetta e fissate al loro estremo, e le fa poi bagnare.

Asciugando e quindi restringendosi, la fibra del cordame esercita una trazione che fa sollevare la colonna di alcuni centimetri, consentendo di infilare nello spazio venuto così a crearsi delle zeppe di legno, che alzano progressivamente il manufatto ma senza danneggiarlo: un lavoro un po’ lungo, ma efficace. D’accordo, direte, ma che cosa c’entra questo con il gioco d’azzardo?

C’entra perché il Barattiero (nomen omen...) ottiene, a compenso della sua opera ingegneristica, l’esclusiva del gioco d’azzardo da esercitare proprio tra le due colonne; attività che gli consente, grazie anche alla “propensione” dei veneziani per questa pratica, di arricchirsi notevolmente.

Cinque secoli dopo, questa passione per il gioco d’azzardo si è consolidata e ha affondato tenacemente le sue radici nella società veneziana. E non solo nei ceti più alti. Se la causa della diffusione del gioco d’azzardo nel periodo in cui vive Giacomo Casanova sia, per dirla con le parole di Pompeo Gherardo Molmenti, che «[...]la gente di quel tempo (era) rosa dalla terribile malattia della noia», lo lasciamo alle analisi degli storici del costume.

Certo è che si tratta di una pratica diffusissima in città e alla quale più volte, anche nei secoli precedenti, gli organi di governo hanno tentato di porre un freno, peraltro senza grossi risultati, con leggi che colpiscono sia i gestori che i frequentatori di questi luoghi. In una parte (la “parte” nel linguaggio giuridico amministrativo dell’epoca corrisponde a “legge”) del Consiglio dei Dieci del dicembre del 1628, che ne ratifica a sua volta un’altra votata dal Maggior Consiglio solo qualche mese prima, si annullano le licenze dei titolari di «pubblici Ridotti, Casini, Case proprie et de Meretrici, Botteghe, Magazeni, Hosterie [...]», anzi, visto che la piaga è diffusa «[...] anco nelle piazze et strade pubbliche della Città et ivi giocando a carte et dadi (i cittadini) spendono le proprie sostanze et il sostentamento delle famiglie intiere [...]» gestori inadempienti e giocatori saranno condannati non solo a pene pecuniarie, ma anche alla pena di «[...] Galea, Prigion, ovvero altra che parerà alli Esecutori contro la Biastema».

Una chiusura inutile

Insomma, il governo le tenta tutte, ma visto che nemmeno le minacce più pesanti sortiscono effetti concreti, si decide di intraprendere una strada diversa, «credendo minor male ordinarlo [il gioco] con leggi». Ed è così che il Maggior Consiglio concede alla famiglia Dandolo di aprire nella residenza di San Moisè il Ridotto, casa pubblica da gioco gestita dallo Stato, con dieci stanze e un centinaio di tavoli da gioco presidiati da un patrizio, generalmente un barnabotto, cioè un rappresentante di quella “nobiltà povera” formata da appartenenti a famiglie patrizie che hanno dilapidato i patrimoni domestici e che sopravvivono grazie a incarichi nelle magistrature minori o in attività amministrative; sono così chiamati perché, ceduti i palazzi di famiglia e le attività mercantili per non finire sul lastrico, vengono ospitati in case popolari dello Stato concentrate, appunto, nella zona di San Barnaba.

In pratica, colleghi patrizi ma nullatenenti, pronti a mettere in vendita i loro voti nelle pubbliche sedute del Maggior Consiglio e bollati impietosamente da Marin Sanudo con la denuncia:«Chi vol honori bisogna dar danaro a questi poveri zentiluomini sempre afamadi».

Sono dunque questi nobili croupier in toga e parrucca a gestire il banco, dove sono disposti in perfetto ordine zecchini e ducati, e al quale possono accedere solamente patrizi rigorosamente mascherati. Le donne, che generalmente si intrattengono a chiacchierare nel salone o nelle stanze dove vengono serviti caffè, cioccolata e dolci di ogni tipo, sono esentate dal portare la maschera: motivo in più che farà sì che Casanova diventi fin dal primo momento uno dei più assidui frequentatori del Ridotto.

Francesco Guardi immortala in uno dei suoi quadri più conosciuti, oggi ospitato a Ca’ Rezzonico, la vita spensierata che si svolge all’interno del Ridotto, riassumendo in un’unica opera tutti gli elementi peculiari dell’atmosfera del Settecento veneziano. Peraltro si gioca anche in tante altre parti della città, nonché in numerose ville patrizie della riviera del Brenta.

Ma se da un lato l’attività della sala da gioco costituisce una preziosa fonte di entrata per lo Stato, dall’altra prosciuga le fortune di un’intera classe, il patriziato, che di quello Stato ha in mano le redini: e se si indebolisce la nobiltà si indebolisce la Repubblica. Così il Maggior Consiglio decide di chiudere il Ridotto alla fine del 1774. Nemmeno questo provvedimento sortisce tuttavia l’effetto di sconfiggere il gioco d’azzardo, che si rifugia nei cosiddetti casini; molti dei quali, anche sull’onda delle nuove idee di trasformazione sociale provenienti dalla Francia, divengono salotti letterari, accademie musicali, circoli di appartenenti a categorie professionali come gli avvocati, i segretari, i mercanti, ma anche i popolani come ad esempio i camerieri o, segno del progresso galoppante, i cosiddetti Mongolfisti (appassionati della pratica del volo in pallone aerostatico).

Tornando a Casanova, bisogna dire che il personaggio è appassionato di tutti i tipi di gioco, d’azzardo o no che siano: nelle sue Memorie ne vengono citati ben 22 tipi (tra cui bassetta e faraone), con centinaia di varianti. È una passione travolgente, se come egli stesso racconta una volta in Alsazia gioca a carte per quarantadue ore consecutive; passione che gestisce con profusione di soldi e tecniche da baro confesso, all’epoca diffusa pratica se è vero che nel 1757 circola un Manuale per gli imbroglioni. Tra i giochi che più l’appassionano figura il biribissi, antenato della moderna roulette: introdotto a Venezia fin dalla seconda metà del Quattrocento, nel 1674 viene esportato in Francia da Giulio Ascanio Giustiniani, ambasciatore della Serenissima, per poi estendersi a mezza Europa.

La scheda

Francesco Jori e Alberto Olivi

Numero pagine: 144

Formato: 14x21 cm

Prezzo (in abbinata): € 8,90

In edicola da: 29/03/2025

Riproduzione riservata © il Nord Est