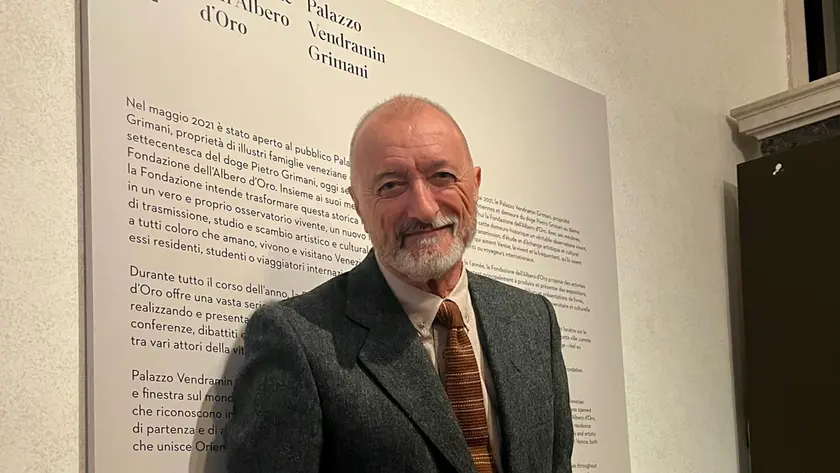

Pérez-Reverte: «Dentro i libri c’è una spiegazione per tutto, ma per scrivere bisogna vivere»

Lo scrittore spagnolo a Venezia a Palazzo Vendramin Grimani per il convegno “Ciudades de Papel”: «Né internet né la televisione ci educano a decifrare la realtà come la lettura»

Arturo Pérez-Reverte ha scritto in tanti posti del mondo, ma nessuno è stato «un rifugio propizio per l’immaginazione e la creazione» come la sua biblioteca di 32 mila volumi. Ogni volta, attinge tra gli scaffali in cerca di risposte.

Nei suoi vent’anni da reporter di guerra, i libri si rivelano un antidolorifico per diluire l’orrore. Quando abbandona il giornalismo per dedicarsi alla narrativa, diventano la più grande fonte d’ispirazione. Più di trenta romanzi, oltre 15 milioni di copie vendute, svariati premi. Due identità, reporter e romanziere, sovrapposte.

«Per essere un cantastorie», dice, «bisogna vivere, prima di raccontare». Ospite della Fondazione dell’Albero d’Oro in occasione del convegno “Ciudades de papel”, converserà con Adrián J. Sáez, Alexis Grohmann e Alberto Montaner in un incontro aperto al pubblico oggi 13 febbraio alle 12.30 a Palazzo Vendramin Grimani a Venezia.

Sostiene che prima di scrivere, bisogna vivere e incarnare i personaggi. Applica questo approccio con le città?

«Oggi, grazie a internet, è facile conoscere una città, ma un tempo bisognava partire e scoprirla di persona. Per me è sempre stato un piacere osservare e ascoltare le persone, notare come camminano o si siedono. È proprio come girare un film. Certo, potrei documentarmi con altri mezzi, ma il tocco personale nasce solo dall’esperienza diretta».

Cosa ha trasposto della sua Venezia tra le pagine?

«Venezia è stata raccontata da innumerevoli autori e, per comprenderla, ho letto molto. Tuttavia, la vera scoperta è avvenuta nei vent’anni in cui vi ho trascorso il Capodanno assieme a mia moglie e mia figlia. L’ho vissuta d’inverno, tra il freddo e la nebbia, senza mai conoscerne il volto estivo e luminoso. Le passeggiate per le calli hanno generato un legame profondo che si riflette nelle mie storie. Sono uno dei pochi stranieri capaci di orientarsi senza perdersi nel suo labirinto».

Quali sono le minacce più temibili per la città?

«Venezia è una città consunta, come lo sono Firenze, Roma, Siviglia, Parigi, Vienna. Potremmo definirla triste antesignana di una metamorfosi che ha trasformato i centri europei in scenografie per le foto dei turisti. Per fortuna, Venezia riesce a conservare parte della sua autenticità grazie al suo spirito resiliente. La letteratura è sicuramente d’aiuto: visitare un luogo di cui si è letto consente di restituirgli ciò di cui il turismo lo ha privato».

Quanto incide il disinteresse verso la lettura sulla nostra capacità d’interpretare il presente?

«Senza lettura è impossibile decifrare il mondo. Né la televisione, né internet ci educano ad analizzare la realtà con la stessa lucidità. Allontanarsi dai libri significa rimanere intrappolati in una conoscenza superficiale. Le persone che non leggono sono smarrite di fronte alla complessità del mondo: ricevono informazioni, ma non hanno gli strumenti per elaborarle».

Vale anche per la guerra?

«La prima volta che conobbi la guerra, ci arrivai con un bagaglio di letture non indifferente. Riconobbi subito ciò che avevo letto: ritrovai il dolore della separazione tra Ettore e Andromaca, l’astuzia di Ulisse, la prestanza di Achille e la sofferenza di Priamo di fronte al corpo martoriato di suo figlio. Tutto appare più confuso a chi non possiede questo genere di riferimenti. Lo stesso discorso vale per le pandemie o i disastri naturali. Perfino per lo sgomento generato da un politico come Donald Trump, il quale non è così diverso da figure come Caligola o Nerone. La letteratura ci permette di non rimanere indifesi e affrontare l’orrore, la malattia e la morte con consapevolezza. È come iniettarsi un vaccino o assumere delle vitamine».

La lettura rischia di non avere futuro, ma l’uomo avrà sempre bisogno della narrazione. Come si evolverà il modo in cui raccontiamo?

«La narrazione fa parte del nostro codice genetico sin da quando il primo cacciatore uccise un mammut e sentì la necessità di raccontare come ci era riuscito. Nei secoli sono solo cambiati i mezzi. Il futuro imporrà una narrazione immediata e i lettori saranno sempre meno esigenti. Tuttavia, esisterà sempre un’élite che, come una confraternita, continuerà a scambiarsi libri. In passato questi gruppi trainavano la società, ora sono relegati ai margini. Ma sono convinto che non scompariranno mai».

Riproduzione riservata © il Nord Est